从一月下旬开始写《重读高中历史课本》系列以来(注1), 仅剩1945年以后的“国府时代”这一部份尚未完成。这一时期的历史,大部份的内容已算是当代史,是我亲身经 历且熟悉的历史。整理这段课文,却苦于图片来源。当代的摄影作品受到著作权的保护,无法直接引用, 因此我只整理至台湾光复初期的历史为止。1950年代中期以后的历史,仅以事件年表的方式列出, 以供有兴趣的读者参考。

30年前就读高中时,当时国家仍处于戒严时代,“二二八事件”、“白色恐怖”、 “台湾地位未定论”、“台湾独立运动”等重要史事都被视为是一种政治禁忌,历史课本一字不提, 如今都已列入历史课本。对我这一代的中年学子而言,真的需要重读一下高中历史课本了。

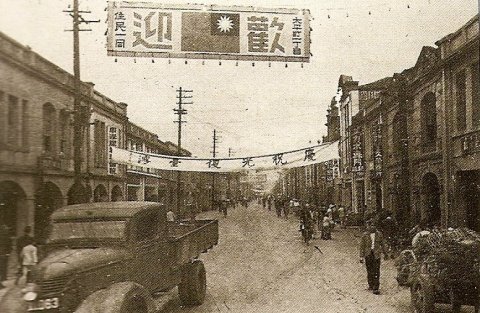

图:庆祝台湾光复(太平町-今延平北路一段)

关于战后台湾归属的问题,最早见诸于二次大战期间,民国32年(1943),中、美、英共同发表的 “开罗宣言”,声明“日本窃取于中国之领土,例如满州、台湾、澎湖群岛等应归还给中华民国。” 虽然这项宣言属于新闻公报,并不具有国际法的效力,但为日本战败后,台湾的主权归属,作出了 明确的主张。

民国34年(1945),美、英、中、苏发表“波茨坦宣言”,要求日本无条件投降, 并重申“开罗宣言”的主张。同年,8月6日、9日,美军在日本广岛、长崎各投下一颗原子弹, 造成惨烈的伤亡,震惊日本。8月15日,日本天皇向全国广播,发布投降诏文。

日本宣布投降之后,盟军最高统帅麦克阿瑟将军随即发布联合国第一号命令,命令 中国(东三省除外)、台湾与越南(北纬16度以上的地区)的日军,应向中国战区最高统帅蒋介石 将军投降。国民政府随即在重庆成立了“台湾省行政长官公署”,任命陈仪担任台湾的行政长官兼 警备总司令。

|

|

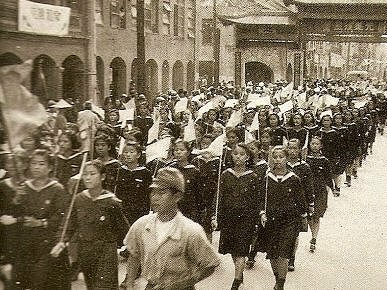

| 学生游行庆祝台湾光复 | 学生挥舞国旗欢迎国军部队抵台 |

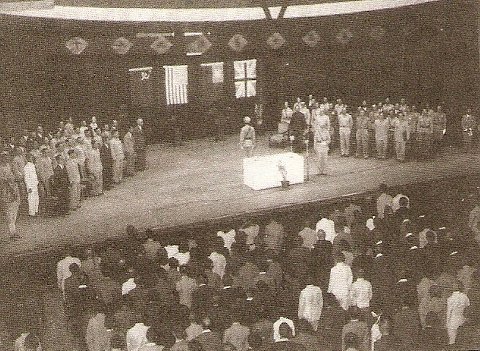

图:中山堂举行的受降仪式

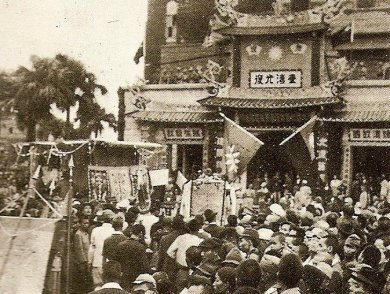

日本投降的消息传来,台湾民众欣喜若狂,整个社会掀起一股欢迎祖国及学习国语的热潮。 社会士绅组织“欢迎国民政府筹备会”,并组成“光复致敬团”前往南京向中央政府致意。

从8月15日至10月15日, 首批国民政府接收人员抵台之前,这两个月的政治空窗期,知识青年亦热心组织青年服务队, 或加入“三民主义青年团”,地方领袖亦组织各种自治团体,使台湾在这政权移交的过渡阶段 ,并未发生社会失序的问题。

10月16日,首批来台的国军部队在美军护航下,分乘三十余艘美军军舰抵达基隆港, 国军上岸,部队所经之处,民众夹道欢迎,旗海飘扬。

10月25日,受降典礼在台北市的中山堂(公会堂)举行,由陈仪代表盟军接受台湾总督府最后一任 总督安藤利吉代表日本政府签署的降书。后来,这一天被国民政府命名为“台湾光复节”。

受降典礼之后,台湾省行政长官公署正式行使统治权,立即成立“台湾省接收委员会”, 分为11个小组,除了 军事由警备司令部接收外,其余皆由行政长官公署各单位首长兼任各接收小组的负责人。 不料接收过程中,部份接收人员却趁机从中掠夺,中饱私囊,劫收日本政府遗留下来的财产。

台湾光复后不久,出现了米荒及物价飞涨的问题,而行政长官署无力因应,施政失当,而政府部门的 中高阶层多任用外省人,引起本省籍知识菁英的失望,于是渐失民心,社会逐渐弥漫着不安的气氛与不满的情绪。

|

|

| 陈仪搭乘美国军机,抵达台北松山机场 | 中山堂附近庆祝台湾光复的人群 |

图:驻台日军被遣返日本

战后滞留于台湾的日本人,约48万人,其中约有16万人具有军人身份,一律被称为“日侨”。 战败的日本,国内经济萧条,且面临粮荒,日侨返回本国未必能够顺利生活。 而光复初期,台湾人未对日本侨民采取报复行动,因此有不少日侨希望能够 留在台湾生活。

然而台湾行政长官公署禁止日侨定居于台湾,除了一部份日侨被暂时留置, 以协助长官公署完成接收事宜,从民国34年(1945)底起,开始分批将日侨遣返回日本。

日侨离台时,每人只被允许携带现金一千圆及简单行囊离台,日侨在台湾的私人产业, 只好贱卖给台湾人,或者被不肖民众侵占,最后则大多被行政长官以日产的名义接收,收归公有。

台湾光复之后,逐渐随着经济日益恶化及台湾行政长官公署的贪污腐败与行政失措, 台湾民众对政府的态度已由原先的欢迎转而为抱怨,民怨逐渐升高,终于因一件查缉贩卖私 烟的警民冲突,引爆了“二二八事件”。

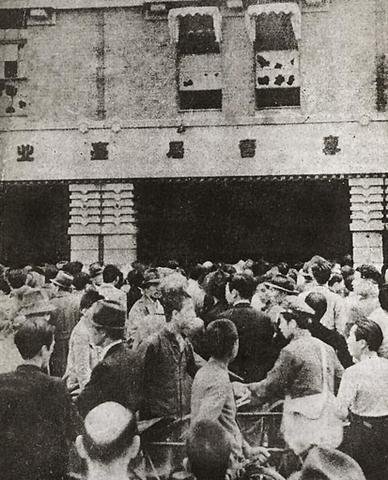

图:二二八事件,民众包围专卖局台北分局,在马路上焚烧专卖局设备

民国36年(1947)2月27日傍晚,专卖局台北分局的六名缉私员在现在延平北路、 南京西路口附近的“天马茶房”查缉私烟,查获一名寡妇林江迈贩卖私烟, 于是将林妇贩售的私烟与身上的金钱全数没收。

林妇苦苦哀求,却遭缉私员以手枪敲打头部 ,因失血而昏倒。附近围观的民众,群情激愤,包围查缉员论理,查缉员从现场脱逃时, 开枪示警,却误击毙一名旁观的民众。于是场面失控,群众集结包围警察局及宪兵队,求交 交出肇事的人员,交涉却无结果。

翌日,2月28日,群众举行游行示威,人潮愈聚愈多,愤怒的群众冲入专卖局台北分局, 打死两名职员,并将专卖局存货及设备搬至马路,放火焚烧,接着又游行至 行政长官公署(今行政院)前示威请愿,结果遭到宪兵从阳台以机枪扫射,造成数十人伤亡。 事件遂扩大。

消息传出,台北商店纷纷关闭、工厂停工、学生罢课,以示抗议, 更有民众冲入台北公园的广播电台(今二二八纪念馆),透过广播向民众广播,并呼吁全 岛群众起来抗争。于是不满的情绪迅速蔓延至全岛,外省人成为民众出气的对象, 被殴打的事件时有所闻。

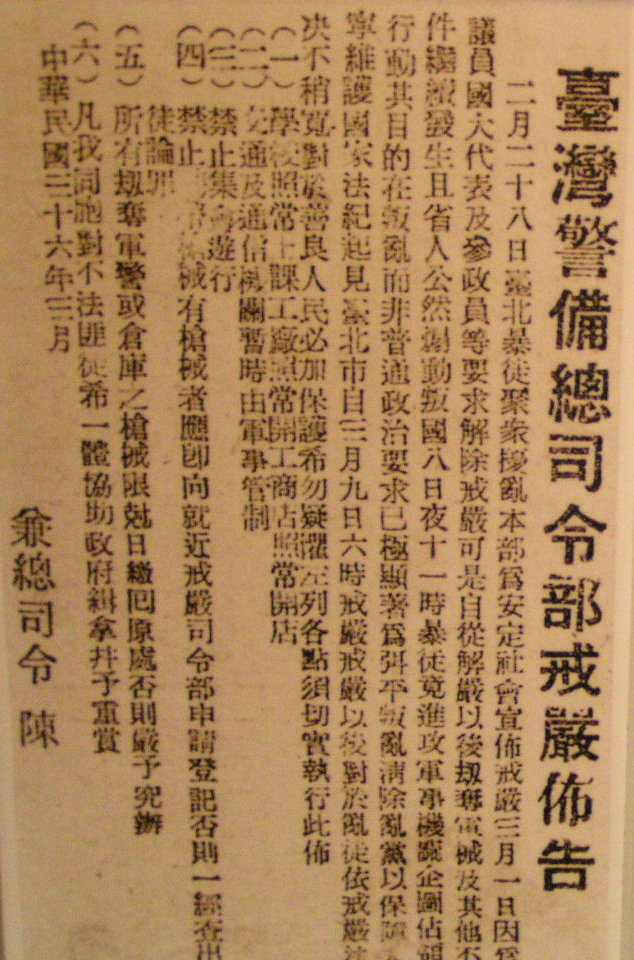

这时,警备司令部立即宣布全岛戒严,出动武装宪警巡逻市区,甚至开枪射杀民众。 而一些曾担任过军夫及志愿兵的民众为防止外省人警官以武力镇压,于是进占各地警察局, 接管警察的武器,以寻求自保。

当时台北市参议会紧急召开会议,并向长官公署提出解决方案,行政长官陈仪表示接受, 于次日(3月1日)中午起,解除戒严。3月2日,以民意代表为主体,各界扩大组成 “二二八事件处理委员会”,提出政治革新的各项要求,并要 求军队并须于3月3日下午六点前撤回营区,各地治安由宪警与学生组成的治安服务队共同来维持。

一场因取缔私烟失当的警民冲突事件,至此已演变成全岛广泛的族群冲突及诉求改革的政治行动。

陈仪对于“二二八事件处理委员会”提出的改革方案,一方面表示会接纳,另一方面 暗中向南京请求派兵镇压,指称 这次事件为“有计划的叛乱行为”。3月6日陈仪接获蒋介石密电,21师全师及 驻闽的宪兵团调2营将派往台湾支援, 即不再理会事件委员会的各项建议案。3月7日,委员会向陈仪提出42条改革意见, 遭陈仪拒绝。

|

|

| 二二八事件的爆发地(延平北路/南京西路口附近) | 专卖局台北分局,因查缉私烟引发“二二八事件” |

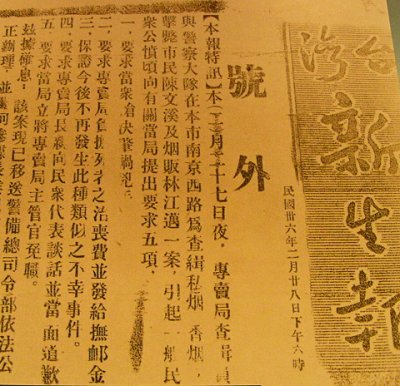

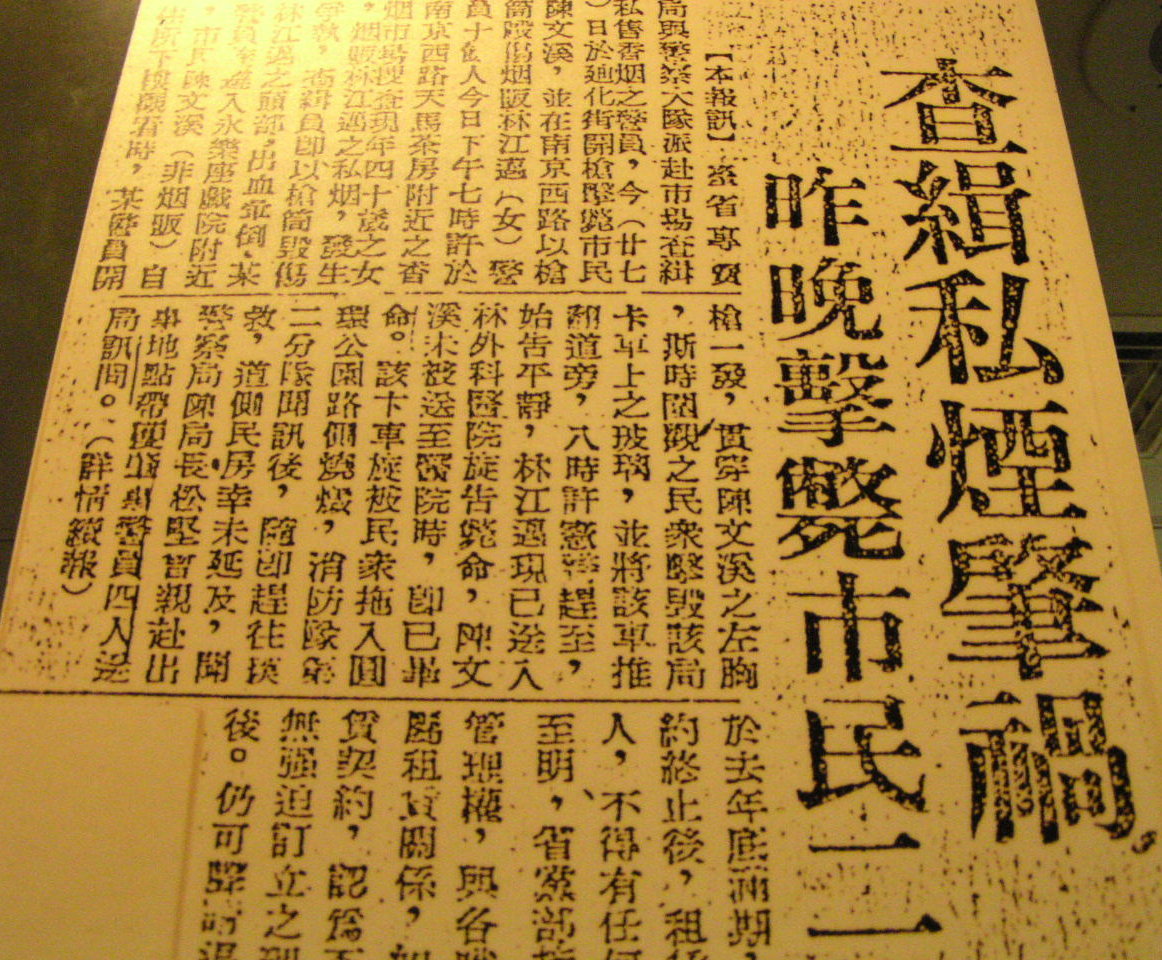

图:台湾新生报报导专卖局查缉私烟枪杀民众事件

3月8日,宪兵团2营抵达基隆港。3月9日,国军21师抵达基隆港。同日,宣布戒严, 军警展开搜捕及镇压行动,包括不 少社会菁英、民意代表、学生、民众遭到枪决,逮捕下狱或失踪,全台充满肃杀气氛,人心自危 。3月10日,陈仪下令解散“二二八事件处理委员会”。3月14日, 台湾警备司令部宣布事变平定。接着国防部长白崇禧代表蒋介石来台宣抚。

二二八事件主要的动乱,历经十四天,在台的外省人与本省人都付出惨重的伤亡代价。依 台湾省行政长官公署发表的《台湾省二二八暴动事件纪要》的记录,台北市的各机 关,公教人员死亡33人,失踪7人,受伤者866人;至于民众的死伤统计,由于当时 没有进行全面调查,但估计人数远远超过公务人员的死伤人数。根据学者估计,二二八事件 死亡的民众人数,约在一至三万人之间。但各方见解不同,有人认为这个数字过 于高估,有人则认为死亡人数不只如此。

二二八事件后来影响深远,其原因并不在于事件本身死亡人数的多寡, 而是事后政府的处理态度。事件之后,陈仪遭到撤职,政府展现开明态度,撤销台湾省 行政府长官公署,改组为省政府,并任用前驻美大使魏道明为台湾省省主席,省府委员及各首长设 21人,其中本省人占12人。

这样短暂的开明作风,随着民国38年(1949年)国民政府在内战失利, 中央政府播迁来台,在台实施戒军事戒严体制,政治气氛又趋向严峻,政府展开肃清匪谍 的“白色恐怖”。二二八事件的伤亡者不但没有获得抚恤或安抚,反而被政府定调为台湾人 受日本奴化教育所产 生对祖国的误解及受共谍鼓动的一场叛乱活动。二二八事件从此成为不能公开谈论 的政治禁忌。

十四天的暴动,往后成了四十年的禁忌。直到民国76年(1987年), 政府解严之后,二二八事件才成为可以公开讨论,而政府首次委托学者研究调查二二八事件, 出版的《二二八事件调查报告》,书名英译《Fourteen Days and Forty Years》(十四天与四十年), 则颇耐人寻味。短短十四天的事件,却影响了此后的四十年,事实上,直至 六十年后的今天,这事件仍是台湾社会无法挥别的历史阴影。

二二八事件之后不久,台湾作家吴浊流写了《黎明前的台湾》一书,书末的一段文字写道:

“说什么外省人啦,本省人啦,做愚蠢的争吵时,世界文化一点儿也不等我们, 照原来的快速度前进着。因此我们与其呶呶不休于那些无聊的事,还不如设法使 台湾成为乌托邦。... 这样努力建设身心宽裕的台湾就是住在台湾的人的任务,就这一点来说,是不分 外省人或本省人的。”

二二八的历史悲剧,透过这一代人的努力弥平,或许终有一天会化为台湾珍贵的历史遗产。 (~待续)

|

|

| 二二八事件的爆发地(延平北路/南京西路口附近) | 专卖局台北分局,因查缉私烟引发二二八事件 |

旅游日期:2008.04.01【推荐本文给朋友】

【相关标签】

[旅行照片]

|

| 民国36年(1947年)2月28日新闻报导前晚发生的取缔私烟事件。 |

|

| 3月1日台湾警备司令部发布戒严令。 |

|

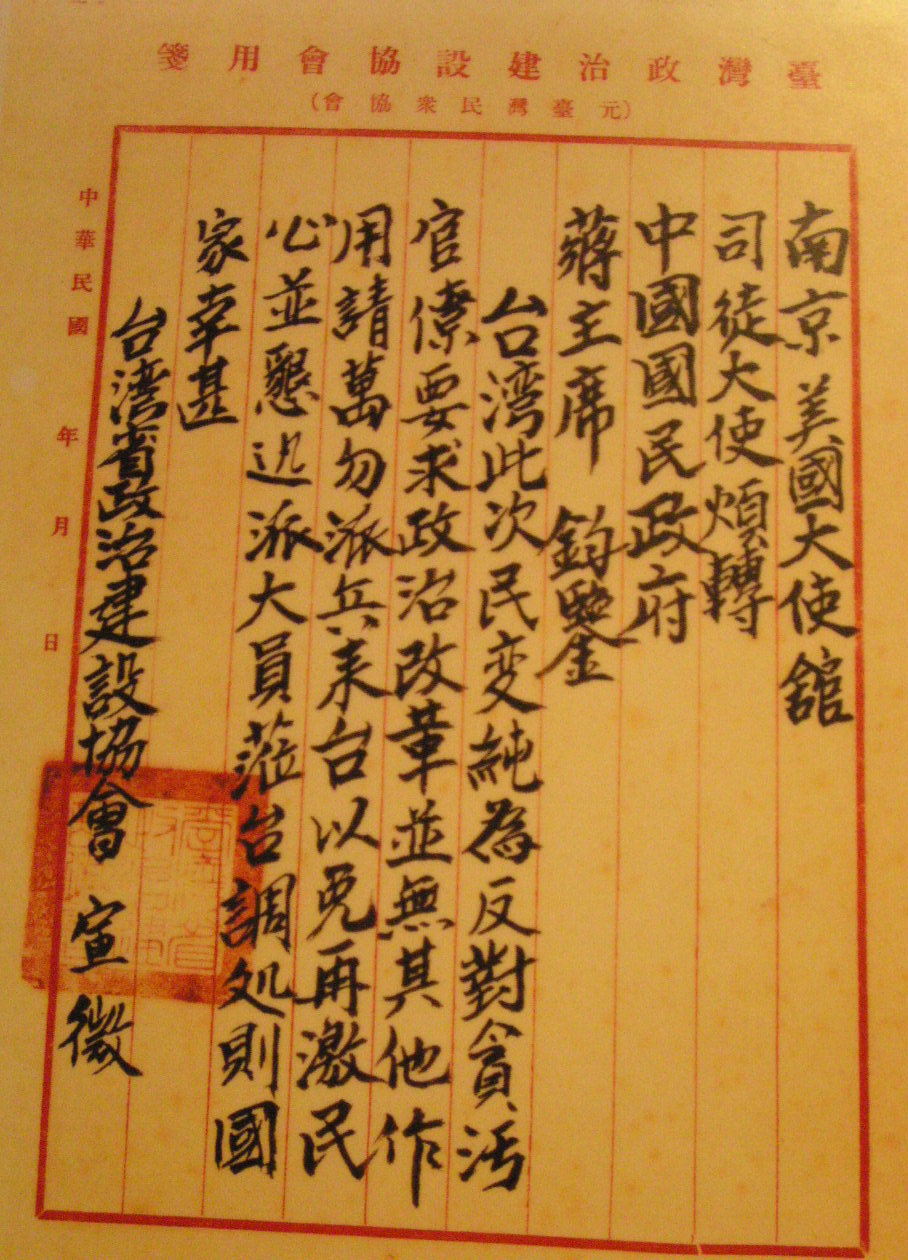

| 台湾省政治建设协会(蒋渭川主持),委托美国驻华大使转请蒋介石勿派兵来台。 |

|

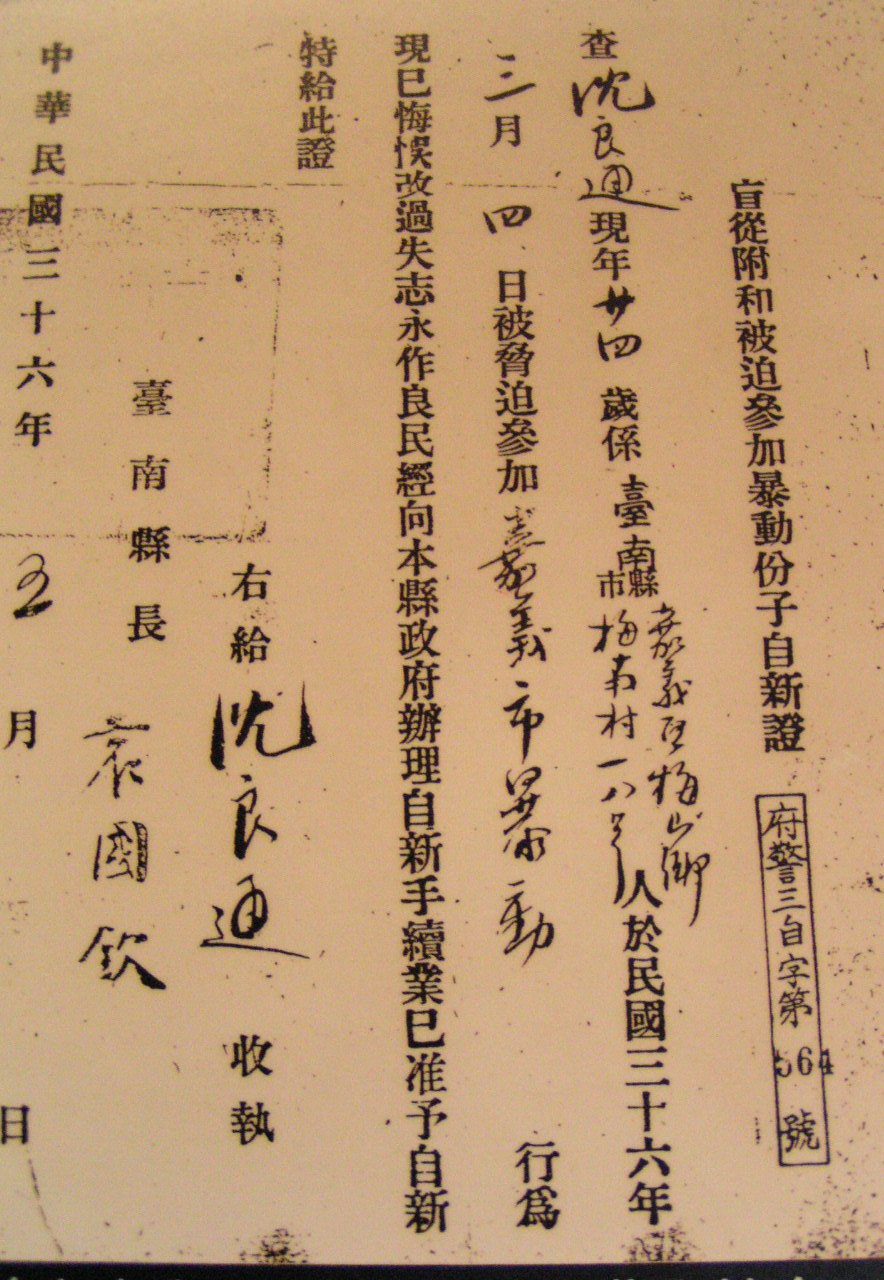

| 二二八事件后,民众出面办理自新手续的文件。 |