Tony的自然人文旅记(0545)

重读高中历史-清领时代的台湾(三):外力的挑战与开放改革

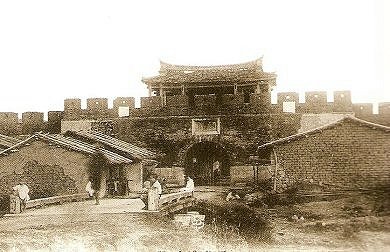

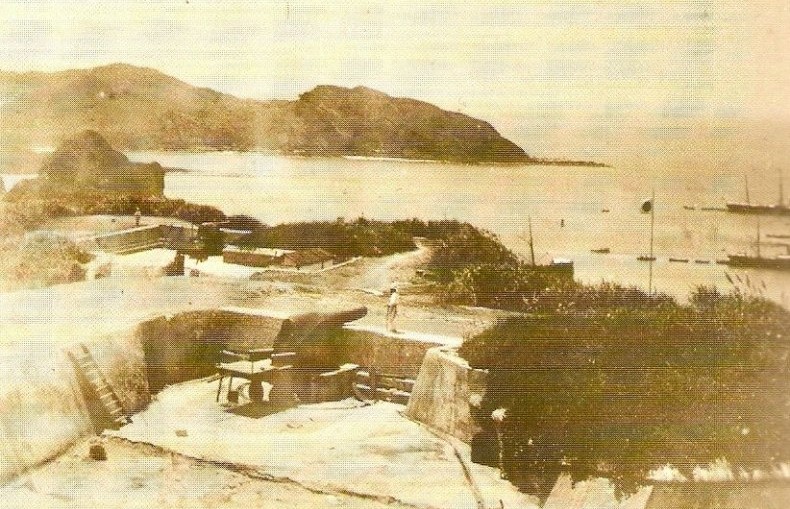

图:淡水关税务司码头(后方建筑物为德国领事馆)

(~续前期) 由于开放通商,清廷由总税务司派员来台,在淡水及安平设置关税务司, 负责海关事务。外国人获准进入台湾开设公司,称作“洋行”, 当时来台的洋行,较著名的有“怡和洋行”、“德记洋行”等。 洋行由于不熟悉台湾本地的文化及语言,因此多透过雇用华人(称为“买办”)来协助其当地进行商务活动。这些 熟悉外国语言与本地民情的华人买办,有效成为外国商人与本地居民之间的沟通媒介。而他们学习到洋人的商业经 营方法,也跟着崛起,自行开创事业,而成为的新兴实业家。 外商洋行进入台湾,促成台湾出口贸易趋向繁荣,特 别是樟脑与茶叶, 促使北台湾山地的加速开发,影响所及, 促使清廷更积极推动“开山抚番”的政策。 通商之后,外国传教士也纷纷来台传教。最知名的有马雅各(James L. Maxwell)在台湾 南部、马偕在北台 湾传教。为了便于传教,传教士也致力于行医与推展教育,将西方现代知识介绍到台湾来。

图:鹅銮鼻灯塔(光绪9年启用)

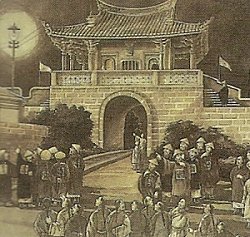

◎西方势力引起的纠纷与冲突 在台湾未对外开放以前,台湾因位于东亚航线必经之地,就曾经多次发生国际纠纷事件。例如, 从道光30年(1850)至清末,台湾附近海域有近90艘外国船舶失事,船难幸存者踏上台湾的土地,有时遭遇劫杀, 引起外国政府的关切。台湾开放通商后,也发生过几起较重大的涉外事件。 罗妹号事件:同治6年(1867年),一艘美国商船“罗妹号”(the Rover)在屏东琅峤(恒春) 外海触礁沉没,部份船员登陆获救,却遭到当地原住民杀害。美国驻厦门领事李让礼(Charles W. LeGendre, 一称李仙得),与福建官方交涉,清廷却答以“生番之地不隶中国版图,难用兵究办”。于是美国舰艇炮击琅峤 原住民部落,并派陆战队登陆,却无功而返。后来,李让礼亲自到台湾琅峤,与原位民头目卓杞笃(Tauketok)谈判, 达成协议,并获得台湾总兵的认可,同意未来将保障船难者的安全。在这期间,外国政府强烈建议台湾官府应兴建灯塔, 提供间夜导引,以保障航海安全。在晚清时期,最早建成的灯塔是澎湖的西屿灯塔,恒春的鹅銮鼻灯塔也于 光绪9年(1883)完工启用。

樟脑纷争:台湾开放通商初期,樟脑为出口大宗,被英国商人垄断。同治2年(1863),清廷下令樟脑收归官办, 引起外商不满,多私下透过本地商人进行走私交易。同治7年(1868),有一位名为必麒麟(William Alexander Pickering) 的英商,走私樟脑,被官府逮到,而全数没收,双方发生冲突。这时其他外国洋行也透过各国驻台领事向中国官员施压, 请求本国政府派兵协助。同治7年(1868)10月,英舰抵达安平,派兵强行登陆,击败清军,占领安平市街。清廷只好让步, 同意撤销樟脑官办及赔偿英商的损失。 宝顺洋行租屋事件:同治7年,英商宝顺洋行(Dodd & Co.)在台北艋舺(万华)租屋作为店面,不料屋主的 亲属不许洋行人员进驻,双方爆发流血冲突,后来在外国领事介入处理才平息此事。这一冲突事件反映出台湾开放之初, 由于中西文化的差异,彼此欠缺了解,因此造成一些误解而导致冲突。在同治年间,外国传教士抵台传教,也遇 过不少类似的冲突,官方称作“教案”。1870年代以后,冲突的案例已逐渐减少。 大南澳事件:同治年间(1862-1874),德国商人美利士(James Milisch)伙同英国商人荷恩等人,在宜兰南澳 附近的大南澳建立堡垒,展开屯垦。然后逐步扩大基地,伐山煮脑,添雇兵勇,以殖民统治者自居。清廷得知此事, 劝阻无效后,透过外交交涉,向英、德提出抗议。英国领事虽然同意将荷恩撤出南澳,却迟未行动,同时声称大南澳为生番 居住地,不属于中国领土。后来,荷恩遭遇船难溺毙,屯垦行动后继无人,大南澳事件才告落幕。

图:牡丹社事件-石门古战场 ◎牡丹社事件与清法战争 清朝统治台湾以来(1683年),虽然“三年一小反,五年一大反”,但都属于内部民变,从未遭遇外患入侵。 鸦片战争(1840-1842)期间,英舰曾进犯基隆,但触礁搁浅,造成多名官兵被清兵俘掳。 从台湾通商开放以后,至割台之前,则被卷入两场战争。一为“牡丹社事件”,一为“清法战争”。 牡丹社事件:同治10年(1871)12月,一批琉球宫古岛渔民在台湾附近海域遭遇船难,船只漂流至屏东八 瑶湾,琉球渔民登陆求救,却遭到牡丹社和高士佛社原住民杀害。部份幸存者后来由清廷官方送返琉球。日本政府 向清廷抗议并究责,清廷却以生番化外之地,并非清廷管辖,敷衍应付。于是日本于同治13年(1874)擅自出兵, 攻打牡丹社原住民,并在当地驻兵,打算长期占领。清廷得知讯息,才急忙应付,最后在英国斡旋下,赔款五十万两, 日本才撤兵,退出台湾。 清法战争:清法战争肇因于两国因安南(越南)问题而发生冲突,战火波及台湾。光绪10年(1884),法舰 在孤拔的统帅下,分别攻打基隆、淡水两港;后来法军占领基隆,与清兵相持数月;次年,法军又攻占澎湖。最后清法两国议和, 法军才撤出基隆、澎湖,而孤拔则在撤军之前,病殁于澎湖。当年法军来袭,台湾人称为“西仔反”,有强烈抗敌的决心,淡 水一役,清军及台湾兵勇成功击退入侵的法兵(注1)。

图:台南“亿载金城”炮台 ◎开山抚番与行政改革 “牡丹社事件”,日本入侵台湾,终于使清廷体认国际局势的变化,开始注重台湾的重要性。同治13年(1874年), 清廷任命沈葆桢 为钦差大臣,赶赴来台处理善后。沈葆桢来台,立即加强台湾防务,在安平建造“亿载金城”炮台以保障府城安全。 事件结束后,沈葆桢考察台湾局势,建议几项重要措施,以强化台湾的建设: 开山抚番:鉴于牡丹社事件发生之初,清廷以生番不隶属于大清帝国,给予日本擅自出兵的藉口。枕葆桢提出 “开山抚番”的政策,将全岛原住民都归于清朝的统治。为了开山抚番,他派遣官兵开辟了三条山区道路,一条在南台湾, 相当于今日的南回公路;一条在中台湾,就是现在所谓的“八通关古道”;另一条道路北起苏澳,南抵花莲,是现 在“苏花公路”的前身。

图:沈葆桢 调整行政区域:新设“台北府”,辖新竹县、淡水县、宜兰县(原噶玛兰厅) 及基隆厅;南部的“台湾府”则增设恒春县,设县城于琅峤(今恒春)。 解除不合时宜的禁令:在沈葆桢建议下,清廷取消了过去种种不合理的政策,例如:(一)取消渡台禁令, 且鼓励大陆人民自由来台,且可以携眷。(二)取消入山禁令,在不影响原住民权益的情况下,准许一般人民入山 樵采及开发山林。(三)取消贩铁禁令。原本为防内乱,清廷只准全台设立27家铁店,至此解除禁令,使人民得以自 由贩铁。 次年,沈葆桢返回大陆。随后,福建巡抚丁日昌在台湾推行一些新政,继续开山抚番,同时鼓励大陆移民来台。 在丁日昌任内,架设了台南到高雄的电报线。丁日昌在台时间不长,新政成效有限。清末台湾大规模的近代化新政 则是在刘铭传主政时才开始大力推展。

图:狮球岭隧道 ◎刘铭传的近代化建设 光绪10年(1884),清法战争爆发后,刘铭传奉令来台统筹战事;战后,台湾建省,刘铭传被任命为首任台湾巡抚,开始经营 台湾。刘铭传任内,再次调整台湾的行政区域,将全省设三个府,并增加县厅。其主要的施政内容有: 防备及练兵:清法战争后,刘铭传积极加强台湾的防备能力,包括设立军械所、机器局、火药局、水雷局; 并在基隆、淡水等港口增筑炮台,购入新式大炮,并组织团练兵勇及改良地 方保甲制度,以因应外国势力的挑战。 抚番:光绪12年(1886),设立“抚垦局”,以处理原住民事务及进行山地拓垦。并设立“番学堂”,以教育原住民儿童。 刘铭传以剿抚并用的方式,将部份山地原住民纳入清廷的统治。 清赋:刘铭传全面进行清查土地,以增加课税的基础,并改革税制,实施“减四留六”法;“小租户”将原先应 给“大租户”的田租,只缴60%交给大租户,而扣下40%(代为扣缴),缴给政府,废除大租户纳赋义务,而使小租户成 实际的纳税者。这一改革使政府较容易收到田赋。刘铭传清查土地,查出大量可课税的土地,又改革了税赋,使省府税收大幅 增加,做为推动近代化建设的资源。

图:台北城电灯启用(1889年) 当时,刘铭传致力于各种近代化的新建设。内容包括:(一)开采基隆煤矿,不过因管理不善,发生亏损, 实际成效不佳。(二)购置轮船,发展台湾与福建的航运,并延伸至新加坡、西贡与吕宋。(三)铺设淡水至福州的 海底电缆线及台北至台南的电报线。(四)修筑铁路:在任内完成台北至基隆的铁路,并由继任的巡抚邵友濂完成 至新竹的铁路。(五)建立现代邮政制度,以取代清朝传统传递公文的方式。(六)开办西学堂,请外国人来教授外 语及史地、算术等课程,以引入西方现代知识。(七)建设台北城,包括铺设道路、引进人力车及马车,并建立一座 小型发电厂,在城内重要的地段装设电灯等。 1891年,刘铭传因新政受到批评及财政负担等问题,加上朝廷不支持,于是黯然去职。随后离开台湾,台湾近代化的建设或中止, 或缩小规模。由于新政实施的时间仅短短几年,刘铭传所完成的近代化成效相当有限。然而,他开风气之先,可说是台湾近代化的 领航者。

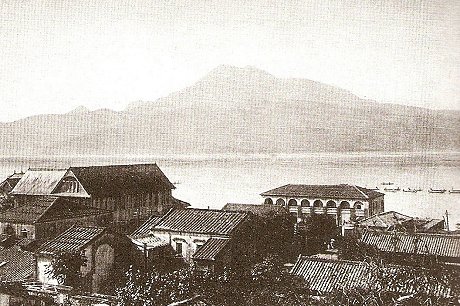

图:淡水港 ◎台湾南北地位的转变 台湾未开放对外通商以前,稻米与蔗糖是出口的大宗,以国内贸易为主,经济的重心在台湾南部。 台湾府的府治设于台南市。因此台湾的政治及经济中心都在台湾南部。 1860年以后,台湾开放开埠,贸易的对象扩大,以出口为导向的贸易成为带动台湾经济成长的重要动力。 当时外国对台湾樟脑的需求量极大,而樟脑主要生产于台湾中、北部山区,因此加速北台湾的开发。 茶叶更是继樟脑之后,成为台湾开港后重要的出口产品。台湾早期生产的茶叶品质欠佳,较少出口, 也没有大规模种植。开港后,英国商人陶德(John Dodd)于同治5年(1886)从福建安溪引进茶树, 在台北木栅一带试种,又投资制茶厂,成功改良台湾的茶叶,并命名为“乌龙茶”(Oolong-tea);三年后,开始外销, 受到国际市场欢迎,带动台湾茶叶外销的荣景。直到清末时,台北盆地及桃园、新竹的山地丘陵遍植茶树, 北台湾的经济更趋繁荣(注2)。 台湾开港之后,茶叶、樟脑与稻米成为台湾三大出口品,而前两者的产地都以北台湾为主,使得台湾的经济 重心北移,淡水取代安平港,成为台湾最大的国际港。台湾建省之时,原本刘铭传选定设省府于台中, 最后落脚于台北城,其背后亦反映出北台湾经济实力的崛起,台湾的政治中心终于亦随之而由南而北移。

图:刘铭传 ◎马关条约与割让台湾 光绪20年(1894年),中国与日本因朝鲜问题而爆发“甲午战争”。清廷担心日本趁机入侵台湾, 因此以唐景崧出任台湾巡抚,镇守北台湾;以刘永福为总兵,防御南台湾。

清廷的陆军在朝鲜战败,日军长驱直入辽东;而北洋舰队则在黄海被日本舰队击败,清廷只好向日本求和。

1895年4月7日,清廷特使李鸿章与日本首相伊藤博文于下关春帆楼签订《马关条约》,将台湾、

澎湖及附属岛屿,全部割让给日本。清朝统治台湾二百一十二年,最后的二十年,锐意经营台湾,

奠下台湾近代化的初步基础,至此拱手让人(注3)。

日期:2008.02.14

注2:台湾茶叶的外销量在同治4年(1865年)时仅有13万6千斤,到了光绪19年 (1893年),增至1,639万4千斤,成长了120倍,足见茶叶出口对北台湾经济繁荣的贡献。有所谓“台湾北部之荣枯,端赖茶业之盛衰” 的说法。 注3: 光绪21年(1895年)3月20日,清廷代表李鸿章与日本代表伊藤博文会面于在马关(今名下关)春帆楼,开始谈判。 这时日本已有必取台湾的打算。3月23日,日本舰队不顾和议正在进行中,炮击澎湖,并于澎湖白沙岛登陆; 3天后,占领澎湖群岛,企图造成占领的既成事实。马关谈判中,日本态度强硬,割让台湾已无可避免。当时刘铭传正处于病中, 李鸿章写信安慰这位昔日的淮军部属说:“割台实 有不得已的苦衷,但足下锐意经营的台湾岛,乃日人最喜欢,必继承而不废;仁兄多年淬砺的治绩,也将永保不灭, 幸安心勿虑!”。次年(1896年),刘铭传病逝于安徽。

|