(~续前期)

◎社会阶层的顶层-地主、郊商与士绅

从乾隆时代开始,地主、郊商与士绅逐渐成为台湾社会的顶层阶级,在地方上具有名望及影响力。

由于台湾是个移垦社会,土地的开发,涉及动员庞大的人力物力,所以主持拓垦事物的垦首(大地主)自然成为地方 重要的领导人物。而郊商是掌控台湾进出口贸易的商人阶层,经商致富的巨贾,也成为具有社会影响力的意见领袖。

此外,经由科举考试,获得功名的士绅,则享有传统的社会地位,也是举足轻重的地方领袖。 清廷从领台之初的康熙25年(1686年),就在台湾实施科举考试,优秀的台湾子弟可前往福建参加 乡试。而由于台湾处于早期的移垦社会,民俗尚武,文教不兴,学生素质不如内地学生,为此 清廷还特别提供保障名额(注1)。

即使如此,早期台湾人民对科举并不热衷。一直到道光3年(1823),台湾才出现了第一位进士, 是新竹人郑用锡。

总计清朝统治期间,台湾人共有38人考中进士,320人考中举人。大部份都是出现于19世纪。19世纪中叶以前, 台湾人考中武科(武进士或武举人)的人数远多于文科,这反映出台湾移垦社会的特性,居民常需倚赖武力自卫, 因此社会普遍弥漫着崇尚武艺的气氛。19世纪中叶之后,文科出身的人数远超过武科,代表着台湾社会的转型, 文教愈兴,社会愈稳定,于是尚武的风气逐渐衰微。

图:台湾汉人移民的原乡

◎社会阶层的底层-罗汉脚

清廷治台之初,由于荒埔土地广大,且土壤肥沃,移民来台拓垦,处处充满机会,谋生不难,因此 吸引中国大陆一波波的移民来台,或循合法管道,或采偷渡方式。当时流行一句 民间谚语:“台湾钱淹脚目”,说明了台湾对于移民的吸引力。

初期来台的移民,追随垦首,参与土地拓垦,可以分得部份土地经营权,成为“小租户”;而随着可耕作土地 趋近渐饱和,晚至的移民,有些还可承租别人的土地,成为“现耕佃农”,但更晚来到的移民, 连成为佃农的机会都没有,多只能成为长工或短工,协助别人耕种,或牵罟捕鱼,或抽藤伐樟,或担任隘寮守卫, 工作风险高,却收入微薄,谋生不易。从19世纪时,台湾出现了《劝君切莫过台湾》这样的歌谣(渡台悲歌), 劝告在大陆原乡的亲友,千万不要前来台湾谋生。

当时的台湾出现一群没有家产、没有家室的游民,被称为“罗汉脚”。这些沦为社会底层的贫民,由于没有出路 机会,对未来没有希望,往往加入帮会,参与械斗,或受蛊惑而为非作歹,成为社会不安的因素。

图:平埔族聚落

◎汉“番”通婚与家族延续

清廷长期对台的禁止携眷的规定,使得初期台湾的汉人社会,性别严重失衡,适婚年龄的汉人男子往往不易找到 结婚对象,于是汉人与当地平埔族通婚的例子渐渐增多。

因此台湾有一句俗谚:“有唐山公,无唐山妈”,或者说:“有番仔妈,无番 仔公”(注2),说明了早期台湾社会男性汉人与女性原住民通婚的 情形。而一些从事于原住民部落买卖交易的汉族商人(称做“番割”),为了加强与原住民的关系,也常娶原住民女子为妻。

至于已婚却无子嗣的家庭,因台湾为移民社会,不容易找到有血缘的子侄晚辈来收为养子,以继承香火, 只好收养异姓人家的子弟为嗣,而称做“螟蛉子”。当时台湾社会,这种情况很普遍,因此收养没有血缘的人为子嗣, 一般大众并不以为意。一些有钱人家也喜欢收养螟蛉子,以增加家族的人力以协助管理庞大的产业。

此外,台湾移民之间,基于情义与相互照顾的需要,也发展出一种“拟血缘”的家庭关系,互相“结拜”为异姓兄弟; 由于结拜的时候,要互相交换生辰八字,所以“结拜”的兄弟互互称为“换帖”。此外,还有一种方式是加入秘密会社, 例如,“天地会”就是当时在台湾流传的一个秘密会社。“林爽文事件”就与“天地会”有关。

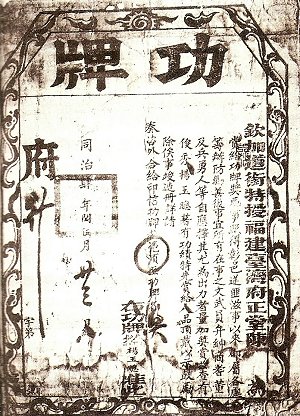

图:清廷颁授“功牌”给协助平定乱事有功的民众

◎“三年一小反,五年一大反”

台湾是一个移垦社会,民风强悍,加上清朝消极的统治,种种不当的政策与吏治,二百年间竟发生了 近百次的大大小小民乱,称得上是“三年一小反,五年一大反”。动乱的原因,各有不同的背景, 初期多以官府统治失当(例如租税问题或官员残虐),激起民变,而叛乱者多以“反清复明”为号召。 后期的民变,则原因纷杂,或起于汉番冲突,或起于族群械斗,或反抗官府政策等。

清廷治台年间,最严重的“三大民变”为康熙60年(1721)的“朱一贵事件”,乾隆51年(1786年)的“林爽文事件” ,同治元年(1862年)的“戴潮春事件”。

除了汉人的反抗事件,原住民也曾因不满被官府欺凌,或因商社、通事的严重剥削,而起来反抗。 其中以雍正9年(1731)大里西社的反抗事件的规模最大,曾有2000多名平埔族人包围彰化县治,中部平埔族各社纷纷响应。

官民对抗之外,族群分类械斗亦极严重。来自不同原乡的大陆移民,彼此相互敌视,例如闽人、粤人因语言不同 而分群,而同为闽省则又因县府不同而分群,例如泉州人与漳州人相处不眭;即使同一府治,县级区域又可细分出不同族群, 例如“三邑人”(惠安、南安、晋江)与非“三邑人”。

不同族群之间,一旦发生利益冲突时(例如争抢农业用水),往往各自集结同一族群的人,彼此相互械斗,拼个你死我活。 族群之间械斗频繁,清代学者魏源形容为“七、八年一小斗,十余年一大斗”。总计清朝时代,台湾约发生60次大 规模的分类械斗。直到19世纪中叶以后,族群分类械斗的风气才渐渐消失。

图:平埔族儿童在“社学”就读

◎教育的发展

清朝在台实施科举,设立书院,以传递传统儒家文化及做为学子投入科举之途。 乾隆以前,学院都设置于台南;乾隆以后,才扩及各县厅。总计有清一代,全台设立的书院约五、 六十所。

早期台湾为移垦社会,民众以谋生的经济需求为先,并不热衷科举。而随着地主、富贾阶层的出现, 受传统儒家思想的影响,逐渐开始送子弟进入学书院就读,以培养成为科举或士绅人才。这些受过教 育的士人,在地方上以文会友,倡导诗文,逐渐为社会带来一些文化气息。

也有一些民间设立“义学”,免费提供一般穷苦儿童有接受教育的机会。但整体而言,因一般家庭以务农为生, 需要劳动力,对识字读书的需求较低,再加上经济及交通条件受限,因此儿童就学率并不高。另外, 有些儿童或年轻人前往店家当学徒,或多或少有机会得到一些非正式教育的机会,学习一些简单的读写和算术能力, 以因应日常工作所需。例如,清末台湾就流行一本识字书《千金谱》,内容多为与日常生活相关的事物或器具名称。 商家学徒花钱买一本来阅读,并向他人请教,以习得基础的文字辨读能力。

原住民教育方面,荷兰人统治时期,为了向原住民传教,曾教导原住民以罗马拼音书写自己的语言(这种罗马拼字被称为 “新港文书”)。这种文字历经明郑时期,一直到清代初期仍然继续使用,一些汉人与平埔族人订立的土地租约, 还可看见这种罗马文字。清朝对平埔族进行教化,在番社设置“社学”,设“教册番”(担任教师的原住民), 教导原住民儿童一些儒家启蒙的书籍。

随着时间演化,在汉人优势的文化影响下,平埔族人融入汉人社会,改用汉姓,穿上汉人服饰,饮食生活习惯亦逐渐汉化, 从外貌及言语举止已很难区别平埔族人与汉人。平埔族文化最终趋于没落,几乎已完全消失。

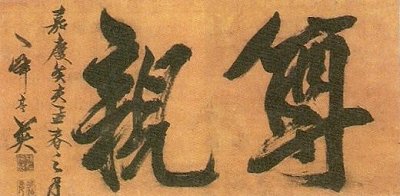

图:林朝英的书法作品

◎文化的发展

19世纪中叶以前,文学艺术主要流行于社会顶层的官宦及士绅阶层。一直19世纪中叶以后, 由于商品经济日益发达,社会较为富裕,文学艺术才扩展至一般社会阶层。

在文学表现方面,早期的作家多为大陆来台的仕宦,为台湾宝贵的文献记录。例如郁永河(浙江杭州人), 曾来台采硫,写下脍炙人口的《裨海纪游》。中期的作家,如姚莹( 安徽桐城人),曾来台担任官职,代表作品为《东槎纪略》。后期的作家,则以吴子光及施士洁为代表。吴子光(广东嘉应人), 道光年间来台依亲,定居于苗栗,着有《一肚皮集》。施士洁(台湾台南人),拥有进士头衔, 着有《喆园吟草》、《后苏龛草》、《后苏龛合集》三书。

在书画方面,早期的作品也多出自中国大陆来台的仕宦及流寓人士。绘画作品多师法明、清时期的中国画家, 以水墨花鸟为主。主要的代表人物,例如,谢琯樵(福建诏安人),曾在雾峰林家作客。林朝英, 祖父自康熙年间移民来台,书、画皆有可观,书法尤其有名。日本人曾称赞 林朝英是清代台湾唯一的艺术家。台湾最受欢迎的书体是隶书,其代表人物是吕世宜(福建厦门人)。 吕世宜于道光年间来台,在板桥林家作客,精于金石之学,曾替板桥林家购置近千种金石拓本,被称为 台湾金石学的导师。

图:板桥林家花园

在戏剧文化方面,主要与民间信仰有关,做为酬神、驱邪等宗教目的。到了后期亦有以纯娱乐为主,富贵人家可花钱 请戏班至宅院演出。民间流行的音乐,风格上可分为“南管”与“北管”,可用来伴奏,亦可单独演奏。或是简单 的一应一答,相互对唱,俗称“相褒”。

此外,也有说唱艺术,民众聚于庙宇,听说书或老人讲故事,也是常见的通俗文化。

在建筑艺术方面,清代初期,台湾一般的民宅,大多采土埆搭建,再覆以茅草。18世纪初以后,经济渐渐发达后,“以瓦易茅” ,先从庙宇的建筑开始,然后是店铺,最后普及至一般的民宅。直到19世纪,大户人家已有能力兴建豪华宅第, 例如新竹进士郑用锡的“北郭园”、台北板桥的“林家花园”。 建材甚至远从中国大陆进口,匠师也有聘自中国大陆。

建筑形式的特色,则有用陶瓷片做“剪黏”或用交趾陶来做为房屋装饰,来表现建筑的艺术美感。

(~待续)

日期:2008.02.12【推荐本文给朋友】

【相关标签】

注1: 康熙26年(1739)起,福建乡试,特别设台籍保障名额1至2名。乾隆4年(1739)起,于京城会试设保障名额, 即台生赴考10人最少录取1名。