Tony的自然人文旅记(985)

[宜兰大同].寒溪神社

|

图:寒溪吊桥

宜兰大同乡的寒溪部落,族人来自泰雅族南澳群,日治时代明治45年(1912)由南澳山区迁徙至此, 包含寒溪社、四方林社、小南社、大元社、古鲁社等五个部落。如今分别居住于寒溪、新光、华兴、自强等四个社区。 寒溪,旧称“寒死人溪”,是番社坑溪的支流,由于溪水特别冰凉,而被称为“寒死人溪”, 日治时代《五万分之一蕃地地形》(1907~1917)即标示此地为“寒死人溪”,并注明是塔贝赖社(To-Be-Ra)的移住地。 寒死人溪后来改称“寒溪”,而迁入此处的塔贝赖社,就被称为“寒溪社”。 寒溪部落位于宜33线里程9.5K处,最著名的景点是寒溪吊桥,长达324公尺,是宜兰县第一长的钢索吊桥, 如彩虹般的跨越河床宽阔的番社坑溪,连结对岸的华兴社区。 华兴社区的住民来自泰雅族南澳群的鲁奇雅夫社(Regea),明治45年(1912)迁移至此地, 改名为“大元社”,是寒溪五社唯一定居于番社坑溪左岸的部落。 寒溪吊桥来回的距离长达0.6公里,加上桥上停留看风景,来回步行时间一、二十分钟,已算是一条健行散步的吊桥步道了。 桥下宽阔的河床,枯水时期,不见流水,河床可以行驶车辆,两岸的运输往来,不必绕远路。

图:寒溪国小

寒溪吊桥的桥头附近,就是寒溪部落的核心区域,派出所、小学、社区活动中心、教堂、 住家、民宿、餐厅、杂货店都集中于这一带。 寒溪国小,是一所百年小学,创建于日治时代大正3年(1914), 前身为“寒溪蕃童教育所”。校舍前有一棵老樟树,枝叶茂盛, 而日治时期的校舍已无留遗迹。 穿过校园操场,来到校园一角的游戏场,看见一条石阶健康步道,通往小学的后山腰的寒溪神社, 这是我探访寒溪部落的主要目的地。 拾阶而上,才约二、三分钟,就看见右侧草丛伫立着片片板岩堆砌的驳坎, 是寒溪神社的山坡护墙。步道的左侧的路旁有一长方形的石槽, 是昔日神社入口的手水钵,以供参拜者洗手与漱口之用。信众在此洁净,然后进入神社,以表敬意。 从步道转入右侧的小径,进入神社遗址。寒溪神社的格局大致维持完整,依山坡筑成上中下三层平台, 中轴线的宽阔石阶通道为神社参道,信众由下拾阶而上,来到拜殿,然后向最上层的神社本殿膜拜。 参道路旁及广场有略为破损或残破不全的御神灯(石灯笼),而杂草蔓生,环境脏乱,显得荒凉。 从现场看来,神社曾经整理,并铺设一些新的步道,有栽种杜鹃花及樱花,曾经幽雅, 或许后来游客不多,又缺乏维护,变得像废墟般,就更难吸引游客的造访了。

图:寒溪神社(寒溪祠)

寒溪神社最具历史特色的遗迹,是神社的拜殿遗址旁的广场立有一块“铳猎之废”石碑及“誓词碑”。 日本人以武力促使台湾原住民部落归顺后,即强迫收缴部落的枪枝,以防范原住民再以武力抗争, 同时也可防止部落之间的战争。 寒溪五社共立的“铳猎之废”碑及誓词碑,是在昭和8年(1933)。这一年,寒溪神社落成。 族人在神社立碑立誓将遵守规范,不会使用枪械,会遵守政府的政令。 寒溪神社,正式的名称是“寒溪祠”,是属于位阶较低的地方性神社,祭祀日本天照大神和白北川宫能久亲王。 寒溪祠是当时日本推动“皇民化运动”时期,“一庄一街一神社”政策下的产物, 台湾各地的街庄与原住民部落都纷纷建立这种地方小型神社,而台湾本土的宗教信仰则开始受到打压。 这场隆重热烈展开的建造神社的运动,短短十余年之后,就随着日本战败投降,而消声匿迹。 台湾各地的日本神社,或被旧物利用,改造成忠烈祠;或者拆除改建,移作它用;或任其荒废于原址,沦为废墟。 寒溪神社也没有能逃过这样的命运。

图:寒溪神社残迹

日本神社消失于台湾,直接的原因当然是来自战后遭到国民政府的清算破坏, 而更根本的原因,则是因为神社的宗教信仰,并不曾真正的在台湾获得人心。 战后的台湾,又经历时代的动荡,历史变得诡吊, 一些台湾人在心情上反而怀念起日本人的统治时代。 然而即使情绪如此, 我所认识的这些老一辈的台湾人,没有任何一个人会祀奉日本的天照大帝, 心中信仰的仍然是台湾传统的神祇,如妈祖、佛祖、观音菩萨、天公、王爷、开漳圣王、三官大帝、三山国王、土地公、地基主,或者是信仰其他的宗教。 坚定的宗教信仰,能承受苦痛,以抵抗来自政治的迫害,虽然会因被打压而沉寂一时, 但总能默默流传,以等待复兴之日。 今日的台湾社会,人民已享有宗教信仰的完全自由,即使有民众兴建日本神社,愿意祀奉天照大帝, 也不会受到政府或别人的干预。然而没有人会这么做,事实明显可见。 日本神社是外来的宗教,并不是其不得人心的原因。 天主教及基督教的信仰,也是外来的,而且最晚进入台湾的山地部落, 如今则成为台湾原住民最虔诚的宗教信仰。 失败的岂只是日本神社而已?天后妈祖、关圣帝君、开漳圣王、三山国王、清水祖师爷等神功显赫的汉人神祇,直到今天, 都还难以立足于台湾的原住民部落。其历史原因,与日本神社的情形有前后相似之处。

旅游日期:2013.03.26 (写于2013.04.01)

[旅行照片]

石碑背面刻有“昭和八年十一月”(1933)。 图像题名:寒溪蕃童教育所 图像出处:《台北州管内要览》,台北州,大正10年(1921)。 图像题名:台北州苏澳郡寒溪祠 图像出处:《蕃人教育概况-昭和九年度》,台湾总督府警务局,昭和10年(1935)。 图像题名:寒溪 图像出处:《台湾铁道旅行案内》,台湾总督府交通局铁道部,昭和9年(1934)。 以上老照片资料来源:国立台湾大学特藏资源展示系统(国立台湾大学图书馆) 资料网址:http://photo.lib.ntu.edu.tw/pic/db/search.jsp

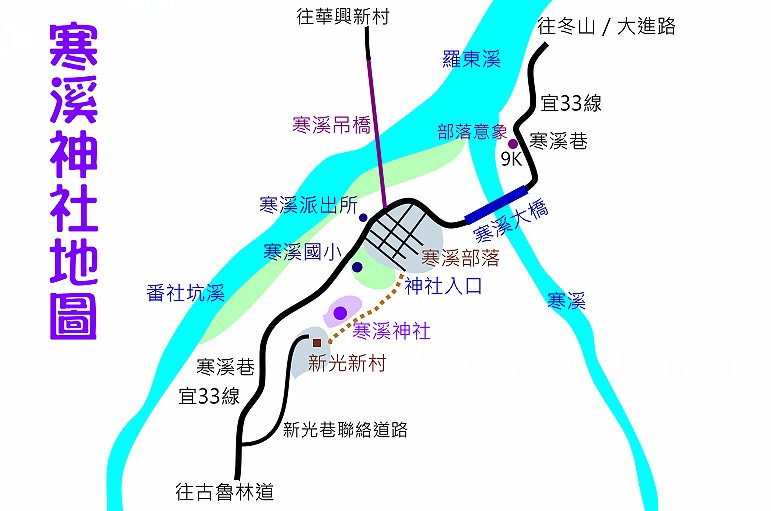

[旅行地图]

[交通地图](可用箭头上下左右移动及放大缩小)

|