◎前言

最近天气酷热,登山意兴阑珊,大多躲在家里避暑,阅读及整理一些台湾文史资料。

两年前,我曾撰写过“三百年前台湾西部大旅行-读

《裨海纪游》”及“四百年前台湾初体验-读

《东番记》杂感”两篇旅记。郁永河的《裨海纪游》被誉为是台湾第一本游记文学,而陈第的

《东番记》则是记录台湾原住民生活文化最早的历史文献。

1627年来台的荷藉传教士甘治士(Georgius Candidius)所写的《福尔摩沙简报》则是第一位

外国人所撰写的关于台湾原住民的记录。甘治士定居于台南附近的新港社,向西拉雅族人传教16个月,

深入观察了台湾平埔族的生活及文化。事后,他写了一本《福尔摩沙简报》,呈现给荷兰东印度公司,

后来成为欧洲人认识台湾所倚重的参考资料。我简要整理了这段历史成为一篇旅记,以分享给有兴趣

的读者。

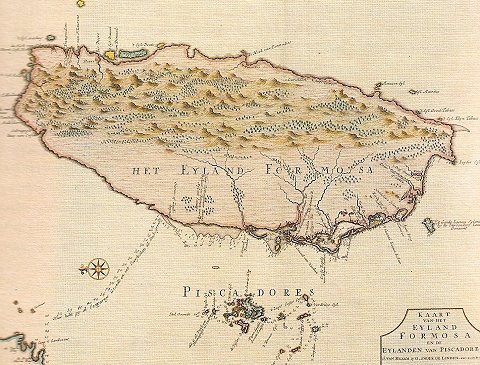

图:澎湖至大员的海图(欧洲人所绘的台湾古地图)

明神宗万历三十年(1602年),明朝将领沈有容率舰渡过台湾海峡,追剿倭寇,

抵达了东番岛(台湾),在大员(台南)附近登陆,击溃了逃至这里的海盗。

当时随沈有容出军的幕僚陈第因此有机会接触到了台南附近的台湾原住民(西拉雅族)。

事后,他撰写了《东番记》一文,成为记录台湾原住民最早的历史文献。

明朝军队追剿海盗,完成任务后,便航返福建,对于台湾这块土地,并无长期占领或经营的企图。20年后,

荷兰人的军舰在澎湖登陆,修筑堡垒,打算长久经营,以做为对日贸易的中继点。此举引起明朝政府的

强烈反弹,认为荷兰人侵犯了中国的领土,于是实施海禁,并出动战舰包围澎湖,登陆作战,与荷军展开

激烈作战。这场战役持续了七个多月,明军打得辛苦,荷军守得辛苦,彼此都感到痛苦,于是展开和平谈判。

明朝提出和议条件,只要荷军愿意退出澎湖,中国则默许荷军取得台湾。于是双方达成协议。1624年,

荷兰军队退出澎湖,转往台湾,从大员(台南附近)登陆,正式展开对台湾的统治。

从今日的眼光来看,明朝政府提出这种和谈条件,令人不可思议,竟用台湾大岛换取澎湖小岛。而就当

时的历史时空背景而言,这样的和谈条件并非荒谬。对中国来说,东番(台湾)是番人与海盗盘据的

化外,而澎湖自中国元朝就已设巡检司,是中国固有的领土,自不能允许外国势力侵入。

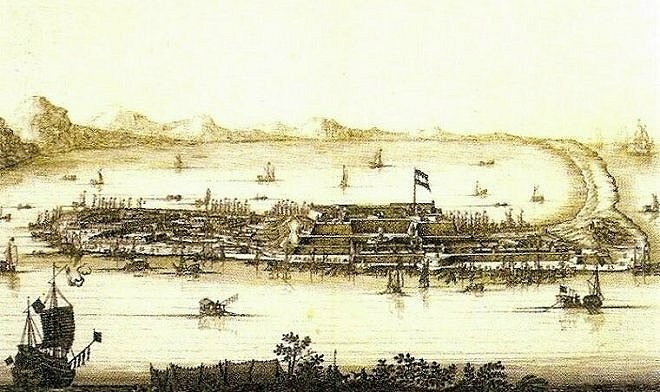

图:17世纪时,大员附近热兰遮城的海湾景象

荷兰统治台湾之后的第三年,1627年5月,甘治士奉派来台,成为第一位来台传教的荷兰籍牧师。

甘治士(或译为“干治士”、“康第丢斯”),1597年出生于德国,后来随父母移民荷兰,莱顿大学毕业后,

1621年进入神学院就读。毕业后,通过考试,成为阿姆斯特丹中会牧师。

后来,甘治士进入荷兰联合东印度公司(Vereenigde Oost-Indische Compagnie,简称VOC)

任职,随着船队前往东南亚。甘治士的教会属新教(基督教),他的志向是向亚洲的异教徒

传播基督教的福音,所以选择加入荷兰东印度公司,前往海外。

不过,当时荷兰东印度公司聘用传教士的目的,旨在提供所属员工及水手们在异乡土地的

宗教需求及藉慰,并不支持传教士向异国人民传教,以免发生宗教冲突或困扰,而妨碍彼此贸易。

荷兰东印度公司与一些岛屿部落进行贸易往来时,有时双方签定合约,条文还包括了禁止向当地

土著传教。

甘治士对公司的政策大表不满,认为公司背弃基督教的理想,常与主管发生冲突,最后他被调离摩鹿加群岛(Maluku Islands),

回到荷兰东印度公司的巴达维亚(雅加达)总部。在当地,甘治士仍试图向当地的土著传教,却饱受挫折,

因当地土著信仰伊斯兰教已久,无法接受基督教,使得他抑郁不得志。

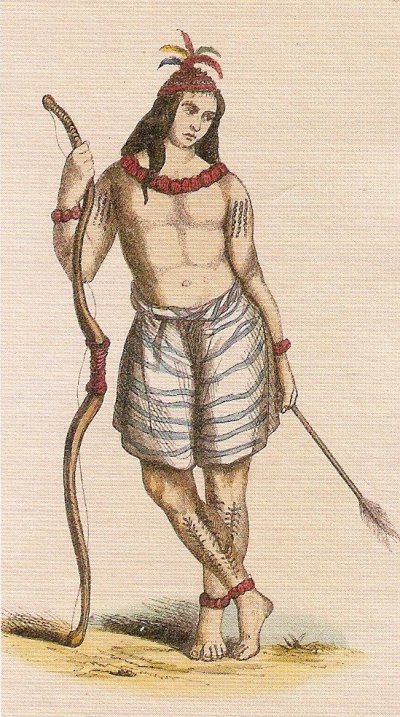

图:福尔摩沙人(欧洲刊行的书报,根据甘治士的描述所画出来的台湾原住民图像)

荷兰人统治台湾,让甘治士终于得到了一个实现抱负理想的机会。1627年5月,甘治士来到台湾,

他很快就发现,福尔摩沙的原住民并不是伊斯兰教徒,他们文化落后,没有文字,没有宗教

典籍。这让甘治士大感振奋,认为在这里可以有一番作为。

他写道:

“这里是福尔摩沙岛,位于北纬二十二度,是我主(上帝)的旨意派遣我到这里传播基督的福音。”

甘治士不顾公司的警告,搬入西拉雅族新港社的部落里居住,以学习当地语言,并进行传教。

他以新港社为中心,并触及邻近的麻豆、萧垄、目加溜湾、大目降、

帝福鹿港(Tifulukan)、大奥班(Teojpan)、大武垄(Tefurang)等部落。

显然的,甘治士喜爱这块土地。他盛赞福尔摩沙的人民友善、有自信、脾气好,对陌生人友好,

会主动的给予食物和饮料。

甘治士所接触到的台湾原住民,主要是台南附近的平埔族西拉雅族人。他形容西拉雅人,男人都身材高大,

体格粗壮,像是个巨人。而肤色则介于黑与棕之间,外貌像印度人,但没东非的黑人那么黝黑。

夏天时,男人几乎全裸,而没有任何羞耻感。妇女则身材矮小、胖壮,肤色棕黄,有穿一些衣服,

每天洗温水澡两次。若有男人经过看她们时,她们会视而不见。

甘治士对于西拉雅族的婚姻观察,与当年陈第的观察大致相同。当一个年轻男子爱上一个年轻女子时,

先请他的母亲、姊妹或其它女性朋友,携带礼物到女子家里求亲。女方父母若同意,就将礼物收下。

不必再有其它的结婚仪式,当天晚上新郎就可以到女子家过夜。

甘治士也观察到,台湾的土地肥沃,收成可养活十万人也没问题。但西拉雅族人耕作不超过所需,

只要每年收成足够需要即感到满足。妇女们负担大部分耕种,这里没有使用马、牛和犁,只

使用简单的锄具,因此妇女工作极为辛苦。妇女们趁农闲时,会坐着舢板出去捕捉鱼虾或采集牡蛎,

以做为辅助的粮食来源。西拉雅族人用盐将鱼腌起来,以便长期保存。

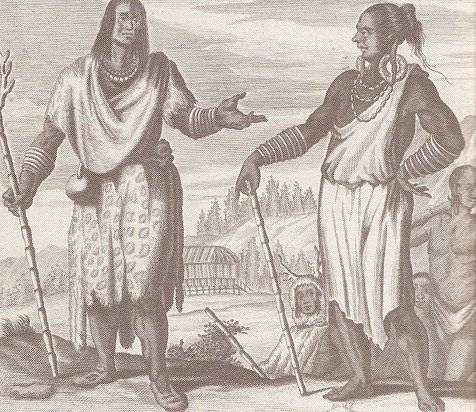

图:17世纪欧洲书刊里的福尔摩沙人插画图

至于西拉雅人的丧葬文化,甘治士提到说,当西拉雅人死亡之后,族人并不埋葬死者,也不会

焚烧尸体,而是举丧礼仪式。妇女们喝着酒,来到死者家里跳舞,以祭拜死者。

接着,他们将死者尸体烘干,存放数日,再用席子包里尸体,放置三年后,

再将尸骨埋在房里的地下。

西拉雅族的政治及社会运作方式,甘治士笔下所形容的,几乎像是古希腊民主生活的翻版。

他说,台湾原住民的部落并没有共同的首领来实行统治,各村之间彼此独立,人民也没有阶级

之分。每个村落设有评议会,由12位年约四十岁有名望的人出任,任期两年。任期期满,再选

出其它同年龄的族人出任。

部落的议员,并没有掌握实权,村民亦不需服从他们的命令。当部落遇到问题时,评议会先召开会议,

达成共识,然后召集村民到公廨(公共集会场),向村民解释问题及提出建议,正反意见都可以获得

充分讨论。甘治士很称赞西拉雅族的民主运作方式,他说,议员们的提案,村民可以接受或拒绝,

没有任何的政治压迫,每个人都可独立的思考。

这样的观察是否完全符合实情呢?其中不无疑义,显然带有个人主观及理想化的色彩。

甘治士也提到,由于各部落之间并没有统一的首领,彼此语言也不同,因此部落之间经常冲突,

西拉雅族人猎获敌人首级凯旋归来,部落会杀猪祭神,举行盛大宴会,大肆的庆祝,宴会持续14天之久。

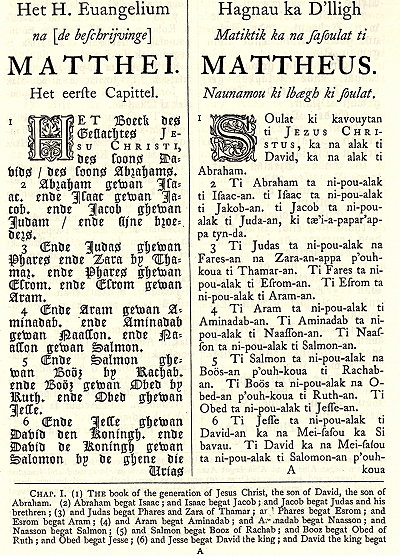

图:古荷兰语和新港语(右)并列的马太福音(约1650年)

虽然西拉雅族本身也有一些传统的巫灵信仰,不过甘治士的传教工作颇有进展,特别是他居住

的新港社成效最佳。1628年底,甘治士写给巴达维亚的报告书提及:

“在新港社有一百二十八人能够

背诵祈祷文。”

甘治士为了便于传教,他以罗马拼音创造新港文字,并向其他原住民部落推广。后来的传教士

继续加以沿用并发扬光大,而使台湾原住民有史以来第一次拥有了自己的文字,用罗马拼昔

及拉丁字母,书写自己的语言。

这一文字,被后来的日本学者村上直次郎命名为“新港文书”(Sinkan Manuscripts)。

荷兰人结束在台统治之后,新港文书仍然被平埔族人持续使用长达一百五十年之久。后来一些汉人与原

住民签定的土地契约(俗称“番仔契”),仍可看见以汉文、新港文并列。一直到19世纪初,清廷下令

禁止使用新港文后,新港文书才因此而失传。而平埔族人也因完全汉化而几近消失。

甘治士在台的传教逐渐受到荷兰东印度公司的重视。荷兰东印度公司的长官也认同基督教的传播有助于其在台的统治,

而给予行政支持。1630年12月,新港社的教堂落成启用。这一年,新港社原住民集体宣誓信仰基督教。

甘治士后来在《福尔摩沙简报》里满怀希望且乐观的写道:

“在全东印度没有比此地的人更驯良、更愿意接受福音的了。”

“我绝不怀疑基督信仰一定会吸引此地的人民,他们自己的信仰、风俗习惯等,只要和神的律

法不一致的,他们都会自动抛弃。我更坚信在本岛一定会建立起全东印度群岛最先进的基督社区,

而且甚至还可和最繁荣的荷兰本国争胜。”

图:1662年,荷兰东印度公司台湾长官揆一(Frederik Coyett)向郑成功投降

甘治士的期待与愿望最终并没有实现。1661年,郑成功的船舰进入了鹿耳门,

攻下普罗文遮城(今赤崁楼),包围了热兰遮城(今安平古堡)。

次年二月,荷军竖旗投降,结束了荷兰人在台湾38年的统治。郑荷两军

对峙期间,部份荷兰传教士还遭到郑军的杀戮。

投降后,返抵巴达维亚总部的荷兰末代台湾长官揆一则遭到逮捕,

被荷兰政府判处死刑,在印尼小岛被监禁了12年后,才获得政府的特赦,返回荷兰。

随着荷兰人退出台湾,明郑政权禁止外教,基督教在台湾的传播完全停顿。直到1865年

英国的马雅各(James L. Maxwell)医生来台传教,基督教在台湾的流传足足中断了

长达两百年之久。

倘若当时荷兰人继续统治台湾,今天的台湾极可能是一个以原住民为主体的社会,就如同

邻国菲律宾一样。菲律宾曾受西班牙长期统治,而成为一个虔诚的天主教国家,台湾则很

可能成为一个基督教国家。

这只是历史的想像而已,它实际并未发生。

1602年,甘治士还只是五岁的孩童,当时已六十二岁的陈第踏上了台湾的土地,写下了《东番记》。1627年,

三十岁的的甘治士来到了台湾,成为第一位来台的传教士,因缘际会的写出了《福尔摩沙简报》。

这时的台湾已成为荷兰的殖民地。

七十年后,1697年,郁永河来台采硫,写出了一本《裨海纪游》。当时,明郑政权已灭亡十几年了,

台湾成为大清帝国的领土,设台湾府,隶属于福建省。

旅记日期:2009.07.14【推荐本文给朋友】

【相关标签】

【后记】

甘台士所著的《福尔摩沙简报》目前尚无完整的中译本,本文仅根据所搜寻的文献资料,整理成篇,若有疏漏之处,

欢迎读者先进不吝指正。

荷兰联合东印度公司的徽章标志(VOC)。

17世纪的大员(台南附近)港口景象。

17世纪欧洲人图绘的福尔摩沙人(台湾原住民)。

乾隆49年(1784)的“番仔契”,距荷兰时代已超过一百年,

契约书上仍可看见新港文书。