|

|

|

| 兼具中式与日式建筑风味的通霄神社。 | 通霄神社主殿只剩基台。 |

|

|

|

| 通霄神社社务所。 | 社务所下方的休憩所,已残破凋敝。 |

图:虎头山公园山顶观景台

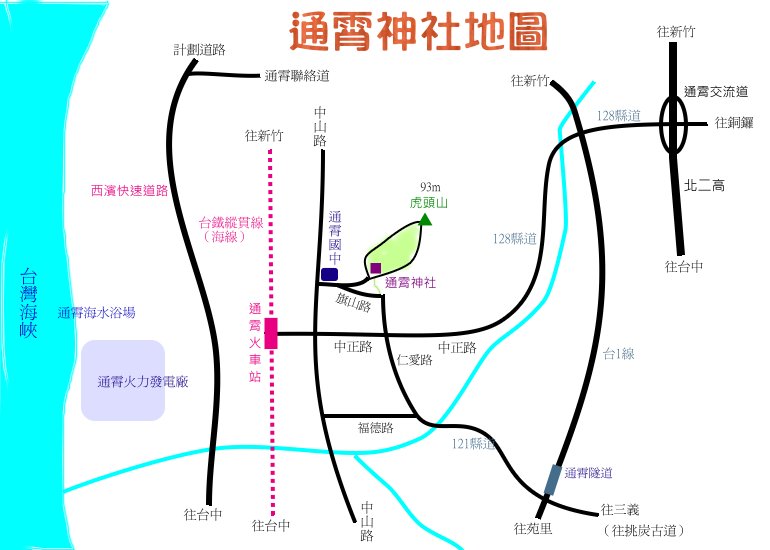

通霄神社前有车道盘桓而上,车道旁也有步道可通往山顶。虎头山,海拔仅93公尺,从神社出发, 步行不到10分钟,即可登上山顶。

虎头山山顶设有二等及三等三角点基石各一颗,并设有展望亭,供游客游憩眺览风景。虎头山,又名 “旗山”,旧称“虎屿”,可眺望通霄外海的海潮波澜,昔有“虎屿观潮”的美名,被地方诗人墨客列为 通霄第一胜景。

虎头山虽然海拔不高,但矗立于海滨,周遭为海岸平野,因此拥有360度的环绕视野,海色天光,船帆樯舟, 一览无遗,更是欣赏台湾海峡落日晚霞的绝佳景点,所以通霄镇公所辟建为“虎头山公园”,以供民众休闲 之用。

来到虎头山的山顶,果然美景怡人。登顶时,已近黄昏。虽然天气灰濛,但夕阳金色余晖泼洒海面, 波光粼粼,随潮波舞动,美景尽入眼帘。

《苗栗县志》形容虎头山:“形如猛虎昂首长啸,直立海滨,睥睨海洋。”因此,虎头山也是海防要地。 日据时代虎头山曾设置要塞,台湾光复后,国军亦长期驻守此地,直到民国89年(2000)才 撤离。

虎头山吸引我之处,不仅自然景色而已,也因为这里曾是军事要塞, 山顶有一座日俄战争纪念碑的遗迹。

|

|

|

| 虎头山公园,步道通往山顶。 | 虎头山山顶眺望通霄、铜锣方向。 |

图:虎头山日俄战争纪念碑

1904年2月爆发的日俄战争,战场远在中国的辽东半岛,台湾怎么会有一座日俄战争的纪念碑呢?

原来,当时俄国战局不利,太平洋舰队被日本联合舰队封锁于旅顺港,无法突围, 于是俄国沙皇急令波罗的海舰队,展开万里驰援。

俄舰从波罗的海出发,经大西洋绕过 非洲南端的好望角,再横渡印度洋,经麻六甲海峡,进入南中国海,再赶往日本海。

由于俄舰东来,必经过台湾海峡,因此日本在苗栗虎头山设置情报基地,派驻通信兵日夜监视海上动静。 1905年(明治38年)5月,虎头山的通信兵发现俄国舰队通过台湾海峡,于是立即通报日军, 决战于对马海峡,俄国舰队因而大败。日俄战争结束后,日本政府鉴于虎头山对于日俄海战贡献甚钜, 于是在大正年间,在此地建造了一座“日露战役望楼纪念碑”。日露,即“日俄”之意,过去日本将俄国(Russia) 译称为“露西亚”。

以上内容,出自虎头山日俄战争纪念碑的导览说明,现场有中日英三种语文版本介绍。这座 纪念碑的造型,是如一门船舰巨炮,炮口向天,而炮管旁则有一个铁铸船锚, 很有海军味,具体传达了这是一座纪念海战胜利的纪念碑。

台湾光复后,这座日俄战争纪念碑被驻守于虎头山的国军改为“台湾光复纪念碑”。原有的刻字被以水泥抹去, 重新刻字漆色,不过“纪念碑”这三个字却写成了“纪念埤”(埤,指池塘之意)。 错误不小。但既然已错写了半个世纪,不妨将错就错,做为一种历史的见证。

图:日俄战争纪念碑(台湾光复纪念碑)

关于虎头山日俄战争纪念碑的导览文字,我记得曾在网路读过有人质疑虎头山在日俄战争中 扮演的角色,怀疑其历史的真实性。

不过这样的论点,却没有引起太多的注意。或许是日俄战争对台湾人来说是太久远以前的事了, 又与台湾历史并无太直接的关系,所以不容易引起人们兴趣了。

这位网友所持的论点很鲜明,他说当时俄国的波罗的海舰队是从台湾东部的太平 洋通过,并没有经过台湾海峡,所以虎头山的日军绝对不可能会发现俄舰的踪迹。

这位网友并没有说明引用资料的来源。而虎头山又确实有一座日俄战争纪念碑的存在,两相比较, 当然前者的立论似乎较站不住脚。

我搜寻关于日俄战争的历史资料,并未特别记载当时俄舰通过台湾海域时所走的路线,所以无法求证。 然而也没有找到历史资料提及虎头山的日军发现了俄舰通过台湾海峡。反而找到了一些反证,减损了虎 头山在这场战役扮演的重要性。

例如,关于对马海峡的日俄海战,大多数的史料都提到,1905年5月27日凌晨2时,日舰“信浓丸号”首先发现 俄舰企图利用黑夜通过对马海峡,立即通报上级,于是日舰全军出动,成为歼灭俄国舰队于对马海峡的重要关键。

俄国波罗的海舰队远航一万八千海里至日本海,前后花了七个多月的时间,沿途需多次靠港补给。最后 一次运补是俄舰通过台湾海域之后,5月25日,俄舰补给船驶入中国上海港进行补给。这项行动当然 被日本政府掌握,而得知俄国主力舰队已抵达东海附近的海域。 既然俄舰选在上海港进行补给,已难免曝露行踪,那么俄舰通过台湾海域,行踪是否被发现,对于战局自然没有 那么关键或重要了。

俄舰逐渐接近对马海峡时,才是日俄海战的关键时刻。对马海峡最窄处仅41公里,当时日本联合舰队的指挥官东乡平八郎 指派包括信浓号的几艘侦察舰来回巡行海上,才终于在黑夜中捕捉到俄舰的踪影。当时俄舰企图利用黑夜悄悄通过对马海峡, 驶往俄国太平洋舰队的海军基地海参威。

如此看来,苗栗虎头山的监视哨,虽然是因应日俄战争而设置的,但其目的应是为了加强监控台湾附近海域 而已。毕竟日俄两国已经宣战,有庞大的俄国舰队将通过台湾海域,当然必须加强防务,以防范俄舰可能对 台湾的港湾采取报复性的攻击。

虎头山的监视哨或许曾经发现过俄舰踪迹,但对于日俄海战的贡献绝不如解说碑文所述。 较合理的推论是,台湾总督府藉由建立这么一座日俄战争纪念碑来教育民众,强调台湾战略地理位 对于防卫日本帝国的贡献及重要性,用以激发民众的爱国意识,因而夸大了虎头山对于日俄战争的贡献。

这种统治者变造或伪造历史的例子屡见不鲜,例如吴凤神话、莎韵故事, 都是台湾总督府为了政治教化的目的所刻意塑造出来的样板故事。虎头山的日俄战争传奇故事, 或许也正是这种基于政治目的而所渲染出来的文宣故事而已。

旅记日期:2009.05.09 (写于2009.05.23)【推荐本文给朋友】

【相关标签】

[旅行照片]

远处为眺通霄火力发电厂。

[旅行地图]

|

[交通地图](可用箭头上下左右移动及放大缩小)

在较大的地图上查看通霄神社