◎前言

最近整理及發表高中歷史課本「日治時期」的課文,於是順便再

整理一份《日治時代事件年表》,以編年體方式,依年度時間順序表列日治時期的事件,以供讀者參考。

由於教科書受限於篇幅,許多歷史事件未被納入課文中介紹,因此我儘可能地多蒐錄一些史事,以彙集於此。

有興趣的讀者可透過網路搜尋,進一步了解這些事件的詳情。

由於匆促整理,疏漏在所難免,歡迎不吝指正,我也會隨時補充及更新內容。(更新日期:2008.04.02)

《日治時代事年表件》

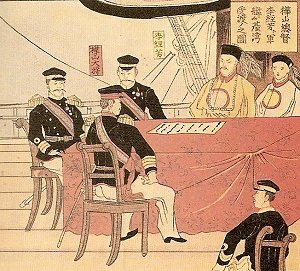

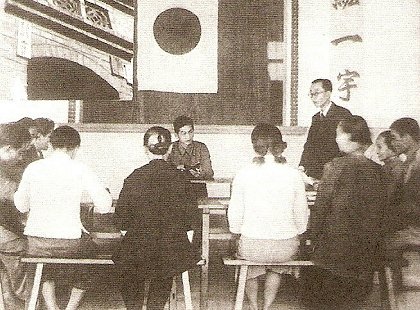

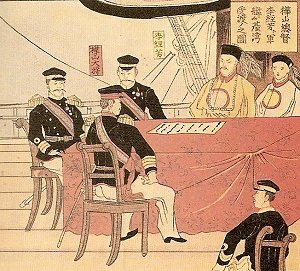

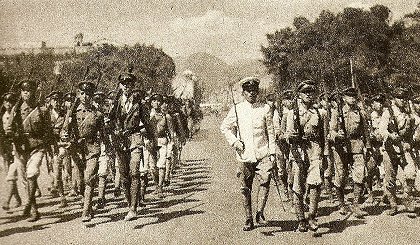

圖:李經芳移交台灣圖

1895年(明治28年)

.日本軍比志島支隊佔領澎湖 ﹝03/26﹞。

.清廷與日本簽定《馬關條約》,割讓台灣及澎湖群島(04/17)。

.日本成立「台灣總督府」,樺山資紀就任第一任總督(05/10)。

.「台灣民主國」正式成立(05/25)。

.日軍於三貂角澳底(鹽寮海岸)登陸(05/29)。

.清廷代表李經芳在基隆外海船艦上,將台灣移交給日本(06/01)。

.「台灣民主國」總統唐景崧逃亡廈門﹝06/06﹞。

.總督府舉行「始政儀式」(06/17)。

.成立「大日本台灣病院」(後改名台北病院)(7月)。

.總督府實施軍政(8/6月)。

.「八卦山之役」,吳彭年、吳湯興等人戰死(08/26)。

.劉永福離台,逃亡至廈門(10/19)。

.日軍佔領台南,台灣民主國瓦解(10/22)。

.日軍近衛師團司令官北白川能久親王死於瘧疾(10/28)。

.制定《台灣度量衡規則》,統一島內各種不同的度衡方式。

.樺山資紀總督向大本營報告全島敉平(11/18)。

.總督府在士林芝山岩成立「國語傳習所」,教導台灣居民學習日本語文。

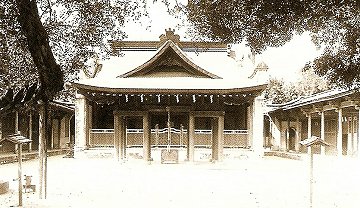

圖:芝山岩「學務官僚遭難之碑」

1896年(明治29年)

.發生「芝山岩事件」,民眾襲擊芝山岩學堂,擊斃日本教職員6人。

.結束軍政,恢後民政,公布《總督府條例》、《評議會章程》等官制(03/31)。

.設立台北、台灣(台中)、台南三縣及澎湖廳(三縣一廳)(3/31)。

.各主要城市設立「國語傳習所」(「公學校」的前身)。

.大阪商船經營神戶-沖繩-基隆航線,為台日航線的開始。

.實施《六三法》,日本國會授權台灣總督府得以發布具有法律效力之命令(03/30)。

.第二任總督桂太郎就任(6月)。

.公布《國語學校規則》(09/25)。

.設立「國語學校」,培養「國語傳習所」的教師。

.第三任總督乃木希典就任(10/14)。

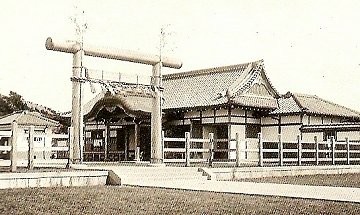

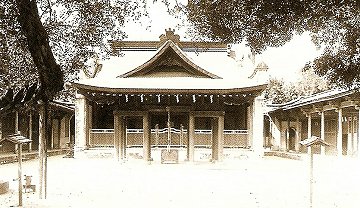

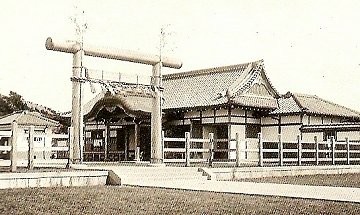

圖:開山神社(原延平郡王祠)

.北投溫泉區開設日本人經營的旅館。

.「恆春國語傳習所分教場」設於豬勝束社,教育「生番」(09/06)。

.「延平郡王祠」改為「開山神社」(12/13)。

1897年(明治30年)

.公布《台灣阿片令》,實施鴉片專賣制度(01/21)。

.實施全台戒嚴令。

.玉山改稱「新高山」。

.《台灣日日新報》創刊﹝05/01﹞。

.台灣住民的國籍選擇最後期限﹝05/08﹞。

.「國語學校第一附屬學校」設女子分教場,為日治時代女子教育的開始(5/26)。

.改設台北、新竹、台中、嘉義、台南、鳳山六縣及台東、宜蘭、澎湖三廳(六縣三廳)(05/27)。

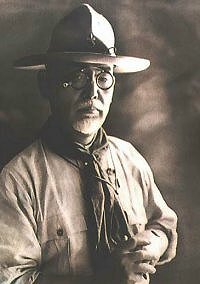

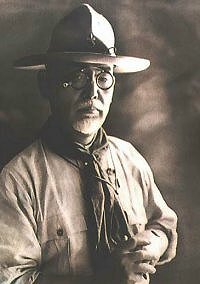

圖:後藤新平

1898年(明治31年)

.第四任總督兒玉源太郎就任(02/26)。

.後藤新平就任總督府內務局長(03/02)。

.日文報紙《台灣日日新報》開始發行(05/01)。

.後藤新平就任總督府行政長官(06/20)。

.陳秋菊同意歸順,總督府回報以北宜公路的開墾權(8月)。

.公布《台灣地籍規則》、《台灣土地調查規則》(07/14)。

.公布《保甲條例》(08/31)。

.公布《地方稅規則》。

.「臨時台灣土地調查局」成立,開始進行全島土地測量(09/05)。

.公布《匪徒刑罰令》(11/05)。

.實施《地方稅規則》。

.成立「台北市區計畫委員會」。

.後滕新平提出「財政十二年計畫」。

.發佈《教育令》。除恆春、台東除外,所有「國語傳習所」改稱「公學校」。

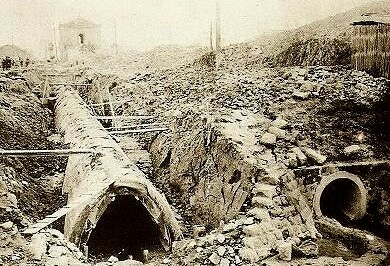

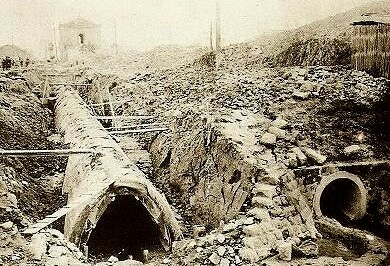

圖:北門附近(台北市)埋設地下排水溝

1899年(明治32年)

.製鹽業、樟腦業改為專賣制。

.台北市自來水、排水溝系統完工。

.公佈《治安警察法》(03/09)。

.公佈《師範學校官制》(03/31)。

.「台灣總督府醫學校」(「台大醫學院」前身)成立(04/01)。

.公佈《台灣窮民救助規則》(08/06)。

.「台灣銀行」開業(09/26)。

.「台灣儲蓄銀行」開業。

.「台北師範學校」開校(10/02)。

.制定《台灣事業公債法》,發行「事業公債」,以投入「四大事業」(縱貫鐵路、土地調查、基隆築港、建設總督府辦公廳)的建設。

.後藤新平將「獎勵糖業」定為振興台灣產業的基本政策。

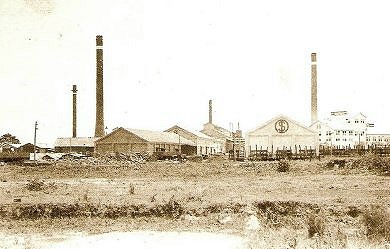

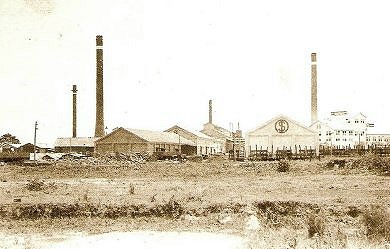

圖:台灣製糖株式會社(橋仔頭)-台灣最早的新式糖廠

1900年(明治33年)

.「台灣製糖株式會社」成立。

.黃玉階倡「天足會」,鼓勵婦女勿纏小腳(02/06)。

.阿里山發現大森林。

.台北-台南電話開通。

.台北設立「台灣銀行」總行。

.「台灣守備隊」完成「台灣史料」編篡(03/25)。

.公布《保安規則》。

.公布《土地收用規則》,以徵收土地,供糖廠使用。

.台灣總督府成立「慣習研究會」(10月)。

.台南、高雄間鐵路通車(11/28)。

.「大阪商船公司」開闢台灣定期航線。

圖:台灣神社

1901年(明治34年)

.「台灣文庫」在淡水成立,為台灣首座現代化圖書館(01/27)。

.「台灣總督府專賣局」成立。

. 傳教士馬偕博士逝世(06/01)。

.公告《台灣公共埤圳規則》,重組台灣水利事業。

.新渡戶稻造提出《糖業改良意見書》。

.頒佈《臨時台灣舊慣調查會規則》 ,成立「臨時台灣舊慣調查會」﹝10/25﹞。

.「台灣神社」落成(10/28)。

.改正地方制度,設20廳。

.鼠疫流行。

.完成「淡水線」鐵路。

.農學博士新渡戶稻造來台,協助糖業設備革新及引進新蔗糖品種。

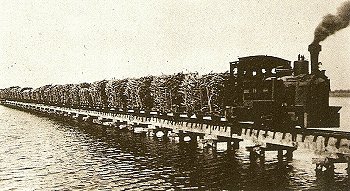

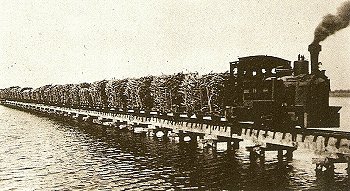

圖:載運甘蔗的火車

1902年(明治35年)

.市場使用新度量衡(02/01)。

.在歸順儀式襲殺林少貓等122名抗日份子(05/30)。

.台灣製糖廠開始製造蔗糖(8月)。

.基隆開始供應自來水(10/01)。

.伊能嘉矩編著《台灣誌》(11/01)。

1903年(明治38年)

.「台北農會」成立(02/09)。

.「台中公園」落成(10/28)。

.台灣首座水力發電所於龜山落成,1905年開始供電。

.成立「台北電氣作業所」。

.阿里山開始伐木。

.顏雲年創立「雲泉商號」,承攬日本「藤田組」瑞芳礦山開礦工程。

1904年(明治37年)

.日俄戰爭爆發,戰場在中國東北。

.總督府在嘉義達邦社成立第一所「蕃童教育所」。

.公佈《蕃人公學校規則》。

.公佈《幣制改正令》,「台灣銀行券」(簡稱「台銀券」)。

.民政長官後藤新平登阿里山,撰詩追念吳鳳(02/25)。

.台南、斗六間鐵道通車(02/27)。

.嘉義、斗六、彰化、鹽水等四廳發生大地震(11/16)。

.台北城牆全數拆除(自1901年起陸續進行),只保留四座城門。

.總督府印製二萬分之一比例尺的《臺灣堡圖》。

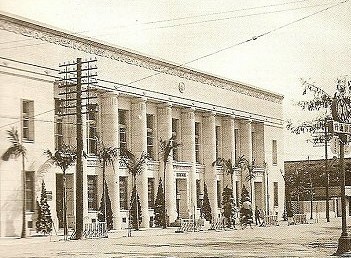

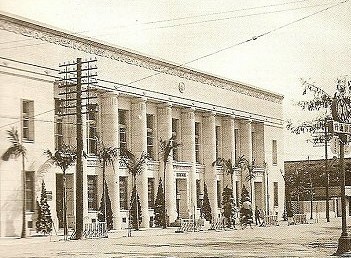

圖:彰化銀行台中總行

1905年(明治38年)

.解除全台戒嚴令。

.從本年度起,台灣總督府財政獨立,不再需要接受日本中央政府補助款。

.公佈新竹都市計劃。

.俄國「波羅的海艦隊」通過台灣海峽。

.首次完整的原住民調查報告出爐。全島蕃社總數748社,人口103,360人。

.台灣第一座發電廠「龜山發電所」啟用。

.「日俄戰爭」發生,台灣全島實施戒嚴(05/13)。

.台北市街開始裝設電燈(09/11)。

.台灣實施戶口普查(10/01)。

.吳汝祥先生邀集台灣中部地方士紳,成立「株式會社彰化銀行」,是台灣第一家民營銀行(06/05)。

.菸草列入專賣。

.發行「台灣銀元券」,統一全島貨幣。

.頒佈《土地登記規則》,使土地買賣及轉移須以登記為規準。

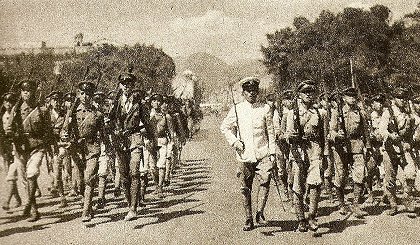

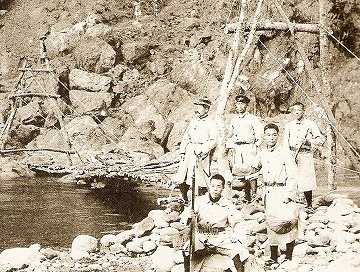

圖:巡守山區的日本警備隊

1906年(明治39年)

.公布《台灣彩票律令》。

.公布彰化都市計畫。

.日本國會通過以《三一法》取代《六三法》。

.台灣總督府在警察本屬設置「蕃務課」,以負責原住民政務(04/14)。

.新任台灣總督佐久間馬太到任(04/23)。

.太魯閣原住民襲擊花蓮港支廳,23名官吏被殺(08/01)。

.興建打狗港(今高雄港)。

1907年(明治40年)

.拓展隘勇線,與原住民衝突加劇。

.公布基隆都市計畫。

.澎湖因鹹雨和蟲害而鬧飢荒(2月)。

.台灣總督府發布「命令航路」以保護日商權益(04/01)。

.「濁水溪鐵橋」通車(06/20)。

.新竹爆發「北埔事件」(11/14)。

.成立「台灣總督府中學校」。

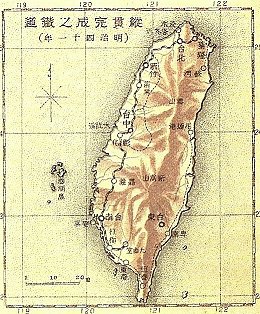

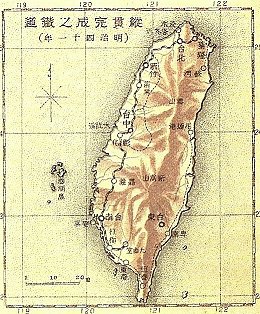

圖:縱貫鐵路(山線)完工

1908年(明治41年)

.獎勵日本農民來台。

.公布高雄都市計畫。

.高雄港第一期築港(04/01)。

.縱貫鐵路(山線)全線通車,基隆至高雄全長405公里(04/20)。

.台灣首座洋式飯店「鐵路旅館」落成(10/04)。

.嘉義建立北回歸線標塔(10/08)。

.縱貫線鐵路舉行通車典禮(10/24)。

.開始建設「官設埤圳」。

1909年(明治42年)

.總督府新設「蕃務本署」(由警察總署獨立出來),專責理蕃事宜。

.「台灣瀛社」成立,鼓吹漢詩(02/15)。

.「林本源製糖株式會社」成立(06/15)。

.「基隆石版文庫」開館,為基隆市立圖書館前身(10/01)。

.「日本參謀本部」來台測量地形,開始製作台灣地圖(10/12)。

.台灣總督府廢止本島慣用的農曆(11/30)。

.改正地方制度,設台北、宜蘭、桃園、新竹、台中、南投、嘉義、台南、阿猴、台東、花蓮港、澎湖十二廳。

.新竹製糖廠成立。

.黃玉階倡「斷髮會」。

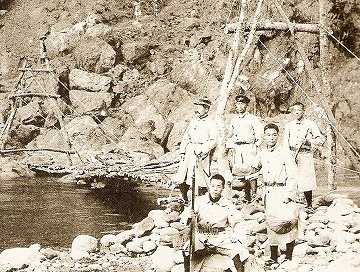

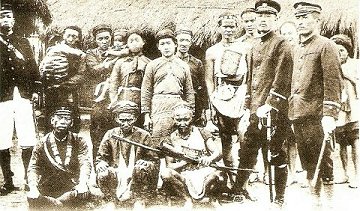

圖:日警收繳原住民的武器

1910年(明治43年)

.首次全台撞球比賽在鐵路旅館舉行(02/09)。

.總督府制定「五年理蕃計畫」。

.日本第一批移民進入東台灣吉野村。

.日人實施官營移民政策,鼓勵日人東移台灣(2月)。

.「台灣私法」完成(04/01)。

.總督府限制設立新式製糖工廠(08/05)。

.「台灣商工銀行」成立(08/12)。

.日本「三井」、「三菱」、「藤山」三大財閥,幾乎壟斷了台灣首要產業製糖業。

圖:阿里山鐵路

1911年(明治44年)

.

.阿里山鐵路全線通車,全長71.9公里,以運送木材為主(02/08)。

.黃玉階等創立「斷髮不改裝會」(02/11)。

.東部鐵路全線通車(05/11)。

.日本《貨幣法》適用台灣,禁止舊有銀幣及其它貨幣流通。

1912年(明治45年)(同年七月改元為大正元年)

.因「三菱製紙所」投資案,引發「林杞埔事件」(03/23)。

.「土庫事件」爆發(06/27)。

.「馬偕紀念醫院」開幕(12/26)。

.台灣總督府新廈動工。

.農業技師磯永吉(台灣蓬萊米之父)來台,引進日本米種以改良台灣在來米,發展新品種。

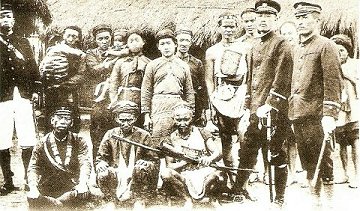

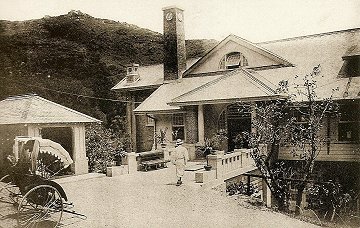

圖:北投溫泉公共浴場

1913年(大正2年)

.台北至圓山之間的客運通車,為台灣第一條運行的汽車客運路線(01/02)。

.「北投溫泉公典浴場」興建完成(06/17)。

.「苗栗事件」爆發,羅福星抗日失敗被捕(12/16)。

.馬力埔農民反抗殖民剝削(11/22)。

.屏東至九曲堂間鐵路開通,縱貫鐵路延伸至屏東全線完成。

1914年(大正3年)

.羅福星等六人被處死。

.「淡水長老教會」創辦的「淡水中學」開學(04/01)。

圖:九份八番坑

.「六甲事件」爆發(4月)。

.台灣爆發「六甲事件」,羅臭頭兵敗自殺(05/07)。

.佐久間左馬太總督親自督軍掃蕩太魯閣原住民。

.日本對德國宣戰,正式加入第一次世界大戰。

.顏雲年以每年三十萬日圓取得日本「藤田組」瑞芳礦山開礦權。

.日人來台表演飛行,飛機首次出現於台灣。

.林獻堂倡議設立「私立台中中學」。(台中一中的前身)

.板垣退助創立「台灣同化會」,爭取台灣人與日本人平等的權益(12/20)。

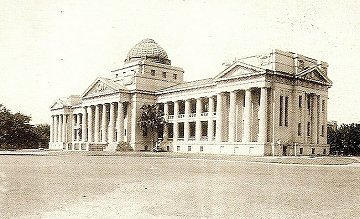

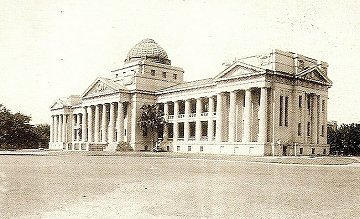

圖:台灣總督府博物館

1915年(大正4年)

.「台灣總督府圖書館」創設。

.台灣總督府解散「台灣同化會」(02/26)。

.為紀念前總督兒源玉太郎及民政長官後藤新平而建的總督府博物館落成(今國立台灣博物館)。

.「西來庵事件」爆發。余清芳及同黨800多人被判死刑。日皇頒特赦令,四分之三改判無期徒刑。

1916年(大正5年)

.舉辦「台灣勸業共進會」(博覽會)(04/10)。

.「台北圓山動物園」舉行開園式(04/20)。

.台北舉行台灣全島圍棋比賽(04/22)。

.《台灣日日新報》舉辦全島馬拉松大賽(04/23)。

.中南部強震,南投、嘉義、台中廳均有災害(8月)。

1917年(大正6年)

.「靜修女中」創校(04/16)。

.「台南高等女學校」舉行開校典禮(5/26)

.《台灣新聞紙令》公佈(12/18)。

.日本「早稻田大學」棒球隊來台,與台北棒球隊比賽,掀起台灣棒球熱(12/29)。

圖:「台陽礦業株式會社」(九份)

1918年(大正7年)

.第一次世界大戰結束。

.孫中山先生抵來。

.明石元二郎出任台灣第七任總督(06/06)。

.黃玉階逝世(07/26)。

.台南孔廟修建完成(09/27)。

.中央山脈橫貫公路完成,開始遞送郵件(10/01)。

.「台灣文社」創立(10/19)。

.潘炳燭說服藤田組與顏雲年合資,組成「台北炭礦株式會社」(「台陽礦產株式會社」前身)。

.旅日學生組織「啟發會」,推林獻堂為會長,商討台灣解放運動,以撤廢《六三法》為目標。

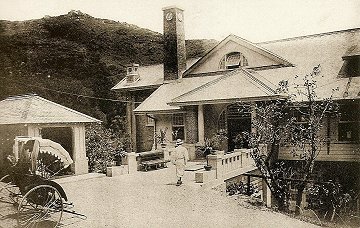

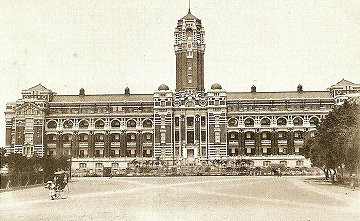

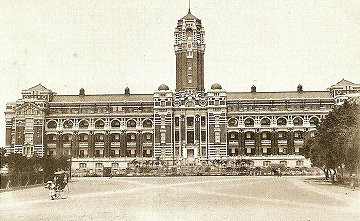

圖:台灣總督府

1919年(大正8年)

.總督府制定台灣教育令,實施日台共學(01/04)。

.台灣總督府新廈落成(今總統府)(3月)。

.台灣首座高爾夫球場(淡水高爾球場)開幕(06/01)。

.「華南銀行」設立。

.「台灣電力株式會社」設立(07/31)。(台灣電力公司的前身)

.第八任總督田健治郎就任,成為首任的文官總督。提出「內地延長主義」,強調「日台融合」為基本決策方針。

.公告《台灣教育令》。

1920年(大正9年)

.旅日台灣留學生擴大組織「新民會」,以林獻堂為會長(01/11)。

.旅日台灣留學生發行《台灣青年》雜誌(07/16)。

.地方制度改革,設五州二廳(次年新增澎湖廳,成為五州三廳)(10/01)。

.台灣第一位飛行員謝文達從事訪問飛行(10/01)。

.公告修訂《台灣教育令》,實施「台日共學制」。

.「台陽礦業株式會社」成立。

.連橫著《台灣通史》出版(11/12)。

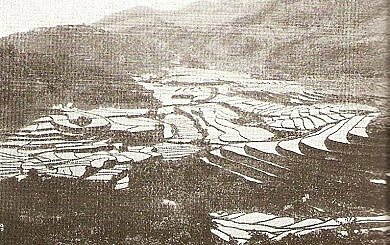

.著手興建嘉南大圳,由總工程八田與一規劃。

.「台陽礦產株式會社」正式設立。

圖:台灣文化協會理事合影

1921年(大正10年)

.林獻堂等人向日本帝國會議提出「台灣議會設置請願書」,從此展開14年的「台灣議會設置請願運動」(01/30)。

.台灣總督府附設「評議會」,提供總督行政諮詢(06/01)。

.「台灣文化協會」成立(10/27)。

.「平溪線」鐵路完工。

.公布《台灣水利組合令》,以取代「公共埤圳組合」及「官設埤圳」。

1922年(大正11年)

.「台灣酒類專賣令」公佈實施(07/01)。

.蔣渭水、石煥長組織「新台灣聯盟」(10/17)。

.日本議會通過法律第三號(簡稱為《法三號》),取代《六三法》。

.公告修訂後的《台灣教育令》,實施日台「共學制」。

.設立「台灣總督府台北高等學校」(國立台灣師範大學前身)。

.設立「台灣總督府高等農林學校」(國立中興大學農學院前身)。

.設立「台灣總督府高等工業學校」(國立成功大學工學院前身)。

.杜聰明獲得京都大學醫學博士學位,成為台灣首位博士。(12/16)。

.實施《台灣治安警察法》(12/28)。

圖:太子賓館

1923年(大正12年)

.總督府罷評議會員林獻堂(03/10)。

.《台灣民報》在東京創刊(04/15)。

.日本皇太子裕仁(日後的昭和天皇)來台巡視(04/16)。

.日本發生規模7.9級的「關東大地震」。

.蔡培火在「台灣民報」發表〈台灣新文學運動與羅馬字〉(04/11)。

.總督府成立親日的「台灣公益會」,以對抗「台灣文化協會」。

.爆發「治警事件」(違反治安警察法),蔣渭水等四十九人被捕。次年,蔡培火、蔣渭水被判

處四個月有期徒刑,其餘五名(林幼春、陳逢源、林呈祿、蔡惠如、石煥長)被告判處三個月。

.日本關東大地震,10幾萬人喪生(09/01)。

圖:宜蘭線「草嶺隧道」

1924年(大正13年)

.無政府主義者范本梁、許地山組織「新台灣安社」(二月)。

.蔣渭水《入獄日記》刊於「台灣民報」,為最早的報導文學(04/11)。

.台灣抗日團體「台灣自治協會」在上海成立,鼓吹台灣獨立(05/31)。

.「台灣文化協會」首屆夏季學校於霧峰林家召開(08/10)。

.基隆、蘇澳北迴鐵路通車。

.興建「桃園大圳」。

1925年(大正14年)

.打狗改稱「高雄」。

.台灣、日本海底電話線通話。

.花東鐵路通車。

.悶葫蘆生發表《新文學的商榷》,引發新舊文學之爭(01/05)。

.「台灣婦女共勵會」成立,女權運動在台萌芽(02/08)。

.花岡一郎入台中師範,為原住民入師範學校之始(02/23)。

.蔗農爭取權益,爆發「二林事件」(10/22)。

.台灣新劇風行一時(10月)。

.賴和(台灣新文學之父)發表第一篇白話文散文《無題》。

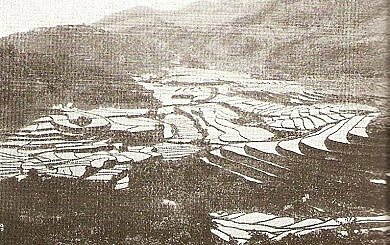

圖:蓬萊米的栽培地-竹子湖

1926年(大正15年)(同年12月改元昭和元年)

.花蓮、台東鐵路通車。

.嘉南大圳烏山頭堰堤興工。

.「台中教育博物館」開館(06/17)。

.連溫卿、王敏川、蔣渭水等舉辦「台灣文化講座」(06/17)

.第十任總督伊澤多喜男將改良米種命名為「蓬萊米」。

.「台灣農民組合」成立,簡吉擔任組合長(06/28)。

.「廣東台灣革命青年團」成立(12/19)。

.陳澄波以《嘉義街外》入選第七回「日本帝國美術展覽會」(帝展),為台灣以油畫入選該展的第一人。

.設立「宜蘭農林學校」。

1927年(昭和2年)

.《台灣民報》在台灣發行。後改名為《台灣新民報》

.「台灣文化協會分裂」,連溫卿等人取得主導權(01/03)。

.「台灣黑色青年聯盟」(無政府主義者)瓦解(02/01)。

.蔡培火、蔣渭水等籌組「台灣自治會」(02/10)。

.「台灣民眾黨」成立(07/10)。

.舉辦「台灣美術展覽會」(簡稱台展),是台灣第一個大型美術展覽會。

圖:台灣共產黨主席謝雪紅(前排右二)

1928年(昭和3年)

.「台灣民眾黨」提出「地方自治改革案」(02/02)。

.蔣渭水組織「台灣工友總聯盟」(02/19)。

.「台北帝國大學」創校。(04/01)。

.「台灣共產黨」在上海成立(04/15)。

.基隆台北縱貫公路通車。

.日本國內發生金融危機。

1929年(昭和4年)

.「台灣共產黨東京特別支部」蘇新和蕭來福返台,籌畫工運(3月)。

.王敏川出獄,重振「台灣文化協會」(05/30)。

.《台灣民報》改名《台灣新民報》。

.矢內原忠雄著《帝國主義下的台灣》出版(10/10)。

.「台灣工友聯盟」提倡房租降價運動(11月)。

圖:莫那魯道-「霧社事件」發起人

1930年(昭和5年)

.「台灣民眾黨」向「國際聯盟」控告日本當局允許台灣人吸食鴉片(01/02)。

.黃石輝發表《怎麼不提倡鄉土文學?》(08/16)。

.「嘉南大圳」完工,開始供水。

.「台灣地方自治聯盟」成立(08/17)。

.台灣文化三百年紀念會召開(10/26)。

.「霧社事件」爆發(10/27)。

.「桃園大圳」完工。

1931年(昭和6年)

.「台共改革同盟」成立,批判謝雪紅(01/27)。

.「台灣民眾黨」被禁止結社(02/18)。

.高雄設立「台灣海洋觀測所」,為首座熱帶海洋研究所(04/01)。

.台灣民族運動領袖蔣渭水逝世(08/05)。

.台灣第一本普羅文學雜誌(以勞動及無產階級為主)《台灣文學》創刊。

.台灣話文改革運動展開(08/29)。

.「九一八事件」,日本攻佔中國東三省。

.第二次「霧社事件」。

.「台北廣播電台」成立,開始無線電廣播。

圖:台灣第一家百貨公司─「菊元百貨」

1932年(昭和7年)

.安平熱蘭遮城址設「台灣史料館」開館(後改稱「台南歷史館」)(04/01)。

.大湖武裝抗暴失敗,多人被捕(04/12)。

.《台灣新民報》改為日刊(04/15)。

.台灣第一家百貨公司─「菊元百貨」開幕(11/28)。

.葉清耀獲得日本「明治大學」法學博士學位,成為第一位擁有法學博士頭銜的台灣人。

.第一首台灣流行歌謠《桃花泣血記》誕生。

1933年(昭和8年)

.「答馬烏社」原住民被征服,是台灣最後歸順的原住民(04/22)。

.實施《台、日人通婚法》。

.「台灣日日新報」舉行創設卅五週年紀念典禮(05/01)。

.日本政府否決台民提出《台灣地方自治案》,並對台民所提設《台灣議會案》表示反對。(06/14)。

.《福爾摩莎》雜誌創刊(07/15)。

.「台灣地方自治聯盟」於台中舉行全台大會(07/23)。

1934年(昭和9年)

.「台灣文藝聯盟」成立(05/06),張深切為委員長。

.「日月潭水力發電廠」(第一期)竣工(06/03)。

.「台灣議會設置請願運動」停止運作(09/02)。

.「台北帝國大學」增設「熱帶醫學研究所」,致力熱帶醫學研究。

.《台灣文藝》創刊(11/05)。

.台北「松山機場」興工。

圖:台中、新竹發生大地震

1935年(昭和10年)

.台中、新竹發生大地震(又稱「關刀山大地震」)(04/21)。

.「台灣鳳梨株式會社」成立(06/16)。

.台灣總督府發表台灣現居人口數為531萬5642人(08/28)。

.台北市大稻埕「台灣第一劇場」落成(10/05)。

.總督府舉辦「始政四十年紀念台灣博覽會」。

.板橋、萬華間複軌鐵路完成。

.楊逵創辦《台灣新文學》雜誌。

.台灣舉辦第一次的地方(市街庄)議員選舉(11/22)。

.南迴公路竣工(10/25)。

1936年(昭和11年)

.楊逵辦《台灣新文學》雜誌創刊(01/01)。

.台北市「松山機場」落成(03/30)。

.台北帝國大學醫學部成立。

.督府鼓勵日人移民台灣(06/23)。

.公布《台灣拓殖株式會社法》(6月)。

.官商合辦的「台灣拓殖株式會社」成立,以推行「南進政策」。

.第十七任總督小林躋造就職,提出「皇民化,工業化,南進基地化」的口號。

.台北市公會堂(今中山堂)落成(11/26)。

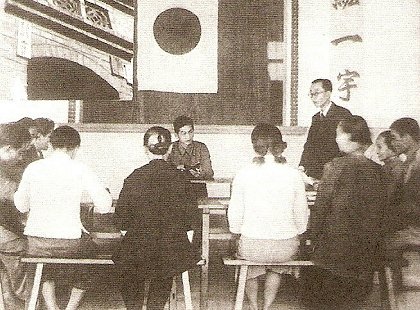

圖:「皇民奉公會」的講習活動

1937年(昭和12年)

.全台報紙禁用漢文(04/26)。

.「蘆溝橋事件」爆發,中國、日本爆發正式戰爭(07/07)。

.台灣地方自治聯盟」召開第四次全島大會後宣布解散(07/15)。

.總督府推行「皇民化運動」。

.總督府設立「國員總動員本部」

.首批的台灣人軍伕被調往中國戰場(09/27)。

. 各地掀起改革陋習運動(12/09)。

1938年(昭和13年)

.台灣總督府實施台民「志願兵制」,並徹底推行皇民化(1/22)。

.台灣開徵戰時特別稅(04/01)。

.總督府正式在台灣實施「國家總動員法」。

1939年(昭和14年)

.「新南群島」(南沙群島)併入總督府轄內(04/18)。

.首批「台灣農業義勇軍」(軍農伕)720人自華中戰地返台(08/20)。

.全面管制米穀輸出(11/01)。

.《台灣社會運動史》出版。

.工業產值佔台灣總生產45.9%,首次超過農業生產,佔台灣產業的首位。

1940年(昭和15年)

.西川滿組織「台灣文藝家協會」,創刊《文藝台灣》(01/01)。

.台灣總督府禁止台灣人使用陰曆(02/08)。

.推行改姓名運動(02/11)。

.臺灣銀行票券發行額達一億七千四百萬,破歷年紀錄(04/30)。

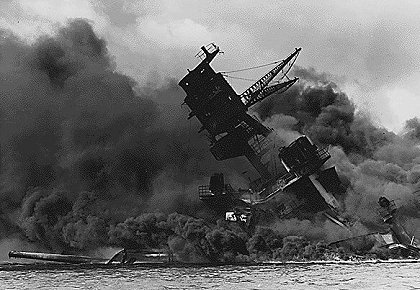

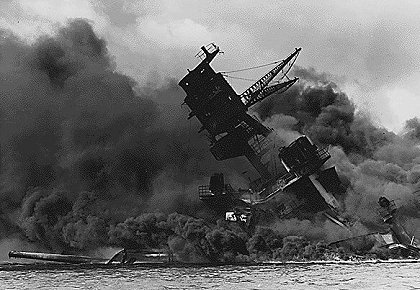

圖:日本偷襲珍珠港

1941年(昭和16年)

.廢除小學校,公學校之別,一律改稱為「國民學校」。

.設立「皇民奉公會」,以總督為總裁,厲行「皇民化運動」(04/19)。

.「台灣革命同盟」會在重慶成立(12/12)。

.日軍偷襲美國夏威夷珍珠港,「太平洋戰爭」爆發。

.台灣環島公路完成。

1942年(昭和17年)

.實施《陸軍特別志願兵制》,招募台籍日本兵。

.首批台灣志願兵入伍(4月)。

.「中途島戰役」,日本海軍被美軍擊敗,戰爭局勢開始逆轉(6月)。

.台灣區長老教會加入日本教團,成立「台灣基督教奉公會」(08/05)。

.「高砂義勇隊」出發前往菲律賓(12/17)。

圖:台灣總督府徵集學生兵

1943年(昭和18年)

.台灣開始實施六年義務教育制度(04/01)。

.實施《海軍特別志願兵制》(8月)。

.台灣總督府徵集學生兵(10/25)。

.在中國的美國航空隊攻擊台灣新竹,是盟軍首次對台灣本土空襲(11/25)。

.台灣總督府公佈《戰時市街地養豬實施要綱》,准許民眾在街道養豬,以解決肉荒問題(12/05)。

.「高千穗丸」被美軍擊沈,千名乘客遇難。

.呂泉生開始蒐集台灣民謠。

1944年(昭和19年)

.日本情報局宣佈簡化手續,鼓勵台灣民眾改為日本姓名(02/14)。

.台灣所有報紙合併為《台灣新報》(04/01)。

.開始實施《台灣人徵兵制》。

.台灣進入戰爭狀態(08/22)。

.台灣最後一位總督安藤利吉就任(12/30)。

圖:廣島原爆景象

1945年(昭和20年)

.鍾理和發表《夾竹桃》(4月)。

.吳濁流《亞細亞的孤兒》完稿(5月)。

.台北市遭到美軍空襲,總督府被部份炸毀。

.中美英三國發表《波斯坦宣言》。

.美軍先後在廣島及長崎投下原子彈(8月6日-8日)。

.日本政府發出通告,接受《波斯坦宣言》的條件。

.日本天皇透過廣播,發表終止戰爭的詔書(08/15)。

.國民政府登陸台灣基隆(10/17)。

.在台北市公會堂舉行日本受降典禮(10/25)。

日期:2008.02.03

|